Musée d'Histoire de Marseille - Organisation muséale / Scénographie de l'exposition permanente

Entre Port antique et centre commercial de la Bourse

Le site archéologique du Port antique, situé au fond du Vieux-Port de Marseille, est la preuve matérielle de l’origine grecque de la ville dès 600 avant Jésus-Christ. En 1967, lors de travaux d’aménagement du quartier de la Bourse, les fouilles ont mis au jour ce port antique : nécropole et remparts d’époque grecque, quai, bassin d’eau douce, voie dallée d’époque romaine. Un musée a été intégré au rez-de-jardin sous le centre commercial et ouvert au public en 1983.

Le projet de rénovation et d’agrandissement du musée lancé par la ville de Marseille a porté sur la restructuration des espaces sur une surface de 6 300 m2, dont 3 380 m2 d’exposition permanente, agrandie sur deux des trois niveaux du socle inoccupé du Centre méditerranéen du commerce international (CMCI) bordant le site au nord. Les visiteurs peuvent aujourd’hui accéder au musée par deux entrées : l’une donne sur l’accueil-boutique haut depuis la galerie principale du centre commercial, l’autre sur l’accueil-billetterie bas depuis le baladoir d’accès au centre commercial connecté à la rue Henri-Barbusse au sud du site.

Ce second hall du rez-de-jardin, relié au premier par escalier et ascenseur, dessert le jardin des Vestiges, l’entrée dans les salles d’exposition permanente, les salles d’exposition temporaire ainsi que l’auditorium. Cette cohabitation inhabituelle entre un équipement muséal et un centre commercial est une chance pour le musée, celle d’attirer de nouveaux visiteurs en rendant davantage visible le musée depuis le centre commercial.

Programme et concept architectural

Avec cette réalisation, la ville de Marseille souhaite rendre visible le lien qu’elle entretient avec son histoire multiséculaire, rappeler à tous qu’elle est un très vieux carrefour et restaurer, pour chacun de ses habitants, le goût et la fierté de ses origines. Le programme scientifique fait apparaitre une dimension politique plus vaste et plus profonde, car Marseille a parfois précédé, souvent illustré et toujours accompagné, les changements d’époques, c’est-à-dire l’évolution permanente qui a caractérisé l’Europe et la Méditerranée : des origines, la Cité (grecque) puis l’Empire (romain), l’Église qui en prit la suite, et enfin la Nation, jusqu’à aujourd’hui. Tout au long du parcours, à travers les témoignages archéologiques qui y sont exposés, ce musée retrace l’histoire politique, économique, mais aussi intellectuelle et religieuse de Marseille, en la rattachant sans cesse à ses transformations, et en proposant un éclairage sur la question de l’identité de la ville et de sa gouvernance.

Concept scénographique et parcours de visite

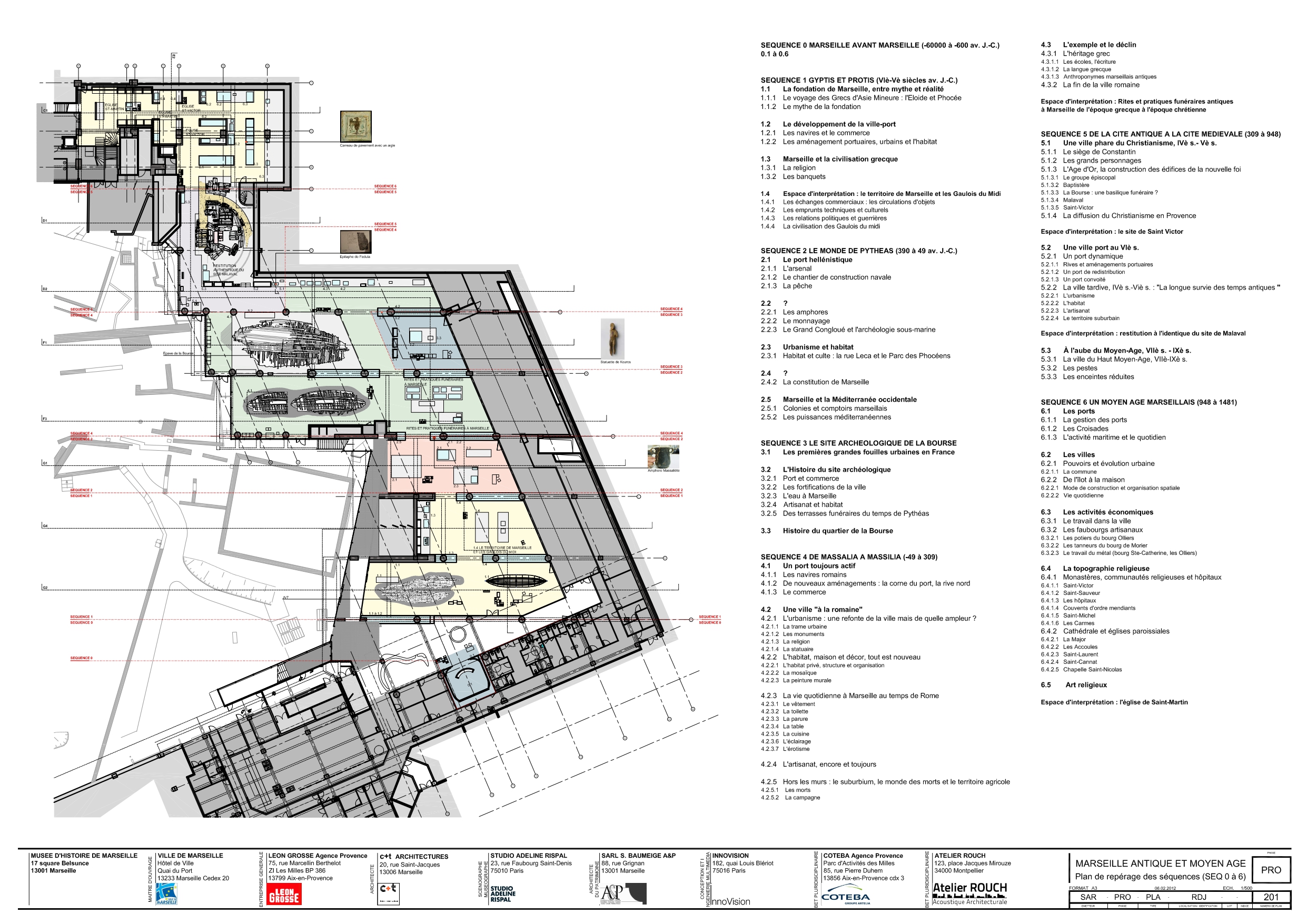

Les salles d’exposition permanente ont été implantées en contact direct avec le site archéologique sur trois niveaux. Au rez-de-jardin, à l’est du site, les vastes espaces d’exposition d’origine, étendus sur les anciens espaces d’accueil, sont consacrés à la période antique et les niveaux un et l’entresol de l’extension au nord, visités de haut en bas, respectivement consacrés aux périodes moderne et contemporaine. Le parcours s’achève sur une salle ouverte sur l’avenir de Marseille et qui surplombe les collections spectaculaires du parcours également visibles depuis le haut et la galerie : l’épave romaine de la Bourse (vingt mètres de long) extraite de la corne du Port antique et la nécropole paléochrétienne de Malaval dont le coeur a été reconstitué à partir des sarcophages originaux.

Marseille, ville portuaire

Les puissantes structures qui, dans les espaces du rez-de-jardin, portent le Centre Bourse et dans le socle du CMCI, un imposant ensemble tertiaire, ont permis de signifier la dimension portuaire du lieu. Les alignements de poteaux, espacés d’une dizaine de mètres et orientés perpendiculairement au site, appelaient l’implantation des espaces d’exposition permanente à son contact à la manière d’un arsenal dans lequel les épaves des navires grecs et romains, fleurons de la collection du musée, trouvèrent naturellement leur place. En effet, la plus grande flottille de vaisseaux antiques au monde, entièrement restaurée, est présentée au public pour la première fois.

La faible hauteur des espaces imposait des stratégies particulières pour exprimer la verticalité – sa dimension métaphysique – de l’histoire de la ville. De grandes vitrines sont installées sur toute la hauteur des espaces, elles mettent en scène la structure et renforcent le lien avec le jardin archéologique. Par leur rythme, elles font référence aux proues des navires alignés à quai. Par leurs dimensions généreuses, elles autorisent toutes sortes de mises en scènes et garantissent fléxibilité et sécurité des collections dans le temps.

L’espace est ainsi séquencé en quatorze périodes chronologiques (en blanc) ou diachroniques (les espaces d’interprétation en gris clair) sans être cloisonné car les vitrines double-face sont poreuses au regard qui peut ainsi embrasser les nombreuses strates historiques et culturelles de la ville.

Les mobiliers muséographiques, dans et hors vitrines, sont constitués d’éléments modulables empilés à la manière de marchandises sur le port, de ballots. Ces éléments adaptés à l’échelle humaine font pénétrer la vie portuaire dans le musée. Écrans multimédia, tactiles, interactifs, parcours des enfants, lieux de repos pour contempler, regarder les films projetés, expérimenter, rêver…Ces mobiliers permettent de s’adapter aux besoins des visiteurs dans le temps. Un parcours enfants, composé de petits ballots vert d’eau, ponctue chaque séquence.

Essence portuaire et spiritualité, vie politique et sociale, vie intellectuelle et artistique, temporalités diverses, celle de la mer et celle de la terre, le musée exprime toutes les facettes de la vie marseillaise.

La signalétique muséographique plurielle

La signalétique muséographique s’inscrit en rouge vif sur les mobiliers et dans un journal de visite offert au visiteur dans sa langue et qui contient tous les textes historiques pour ne laisser dans l’espace que les titres des sections, un court texte introductif et l’ensemble des cartels.

Le numérique dans le musée

Un vaste programme multimédia a été entrepris : une centaine d’écrans diffusent documentaires, témoignages de scientifiques, jeux interactifs, fouilles d’épave sous-marine en relief et autres reconstitution 3D, pour rendre accessible à tous la complexité de cette histoire.

Des l’entrée, un pan de mur s’ouvre en extra-haute-définition (4K) sur l’évolution du paysage et du littoral d’avant Marseille, lorsque la grotte Cosquer était encore hors d’eau. Des écrans de réalité augmentée, sortes de fenêtres a remonter le temps, permettent de comprendre le site archéologique depuis les façades, ou de reconstituer la globalité du site de Malaval à partir des éléments présentés dans le musée.

Les diffusions multimédia sont écoutées au moyen d’un Système d’écoute mobile (SEM) qui évite les nuisances sonores et habille l’espace avec un design sonore discret évoluant le long du parcours de l’antiquité jusqu’à nos jours. Les casques sont de type ≪ ouvert ≫ pour ne pas isoler les visiteurs et leur permettre d’écouter tout en communicant avec leur groupe ou leur famille.

Parcours numérique dans la ville

Le numérique étend le musée en dehors de ses murs : les visiteurs qui en sortent ne le quittent pas vraiment. Une application mobile modélise le site archéologique attenant, et l’axe antique dans le prolongement de la voie dallée qui relie désormais le musée d’Histoire de Marseille avec le MUCEM par la passerelle de l’esplanade de l’église Saint-Laurent. Les visiteurs qui déambulent sur le site archéologique ou dans les rues de cet axe historique se déplacent virtuellement en même temps dans des modélisations 3D reconstituées aux époques grecques, romaines et médiévales, commentées par des scientifiques. Des objets phares du musée sont relocalisés dans ces contextes 3D. Par exemple, à proximité de l’espace Bargemon-Jules Verne, la modélisation restitue in situ les épaves grecques et romaines à l’emplacement exact où elles ont été trouvées, et notamment la plus ancienne d’entre elles, cousue à la main, datant de l’époque de la création de la ville. Le lien est ainsi constamment établi entre le musée et cette promenade augmentée, qui deviennent peu à peu indissociables, et qui définissent une nouvelle forme muséale, ou la scénographie déborde des bâtiments et s’étend dans le numérique mobile.

Lien du projet : https://adelinerispal.com/musee-histoire-de-marseille/

Générique

Groupement conception / réalisation : Entreprise Léon Grosse, mandataire

Architecte : Roland Carta & Associés

Architecte du patrimoine : Stéphane Baumeige

Muséographie et Scénographie : Studio Adeline Rispal

BET TCE : Artelia

Ingénierie et design multimédia : InnoVision

Conseil conservation préventive : Stéphanie Kuhn

Éclairage muséographique : Hervé Audibert / Tiphaine Treins

Images 3D scénographie : Antoine Buonomo, direction artistique, Arthur Reboul Salze et Ginger 4