Pavillon des Jardins, Palais Farnèse, Rome

Localisation : Rome, 00186

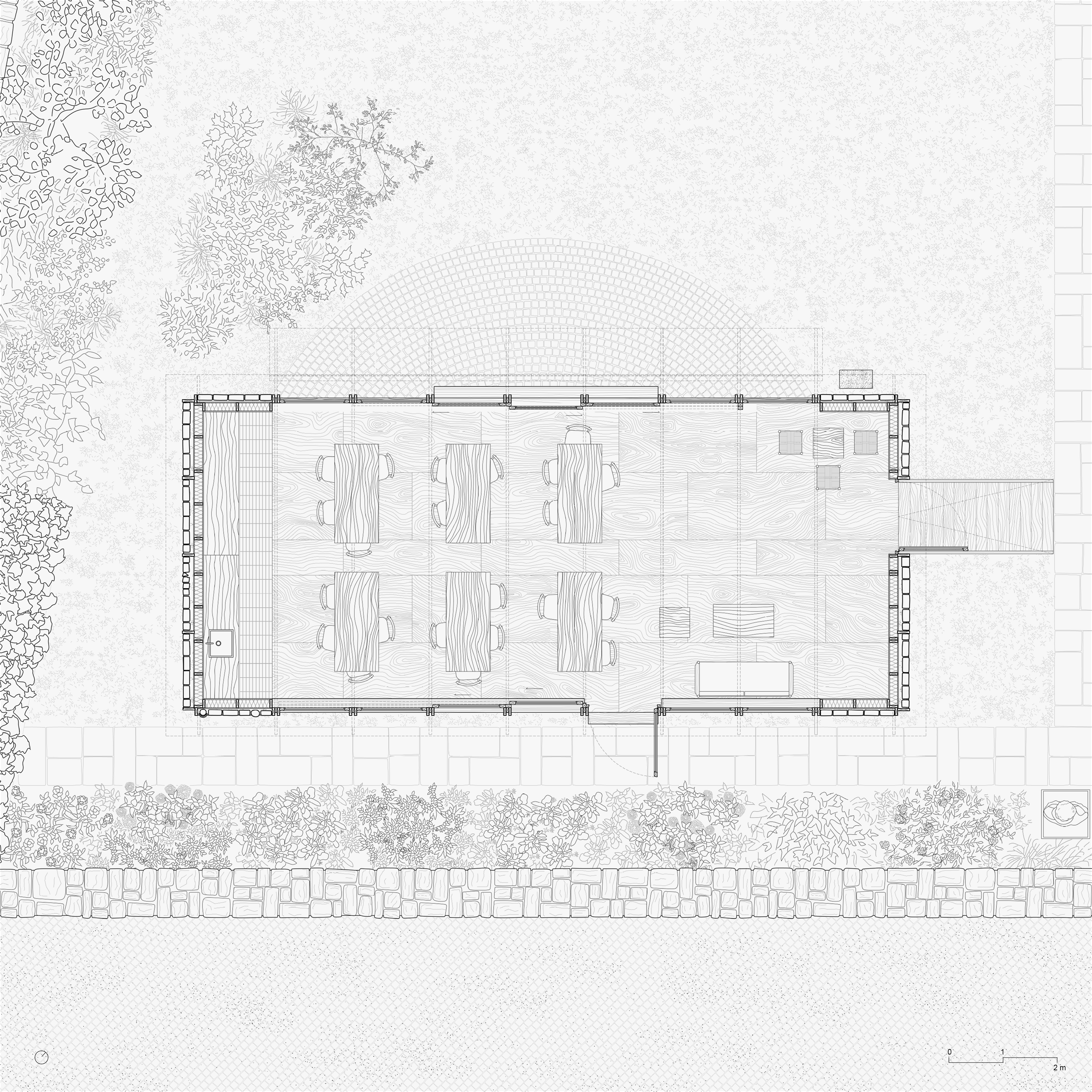

Programme : Construction d’un pavillon de co-working, de détente et de restauration (70m2)

Mission : Complète avec conception et fabrication du mobilier

MOA : Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, Ambassade de France en Italie, Service des Travaux et des Bâtiments français en Italie (STBI)

Livraison : Avril 2025

Matériaux biosourcés : Façade en briques et pierres de réemploi, structure bois et isolation en vêtements recyclés

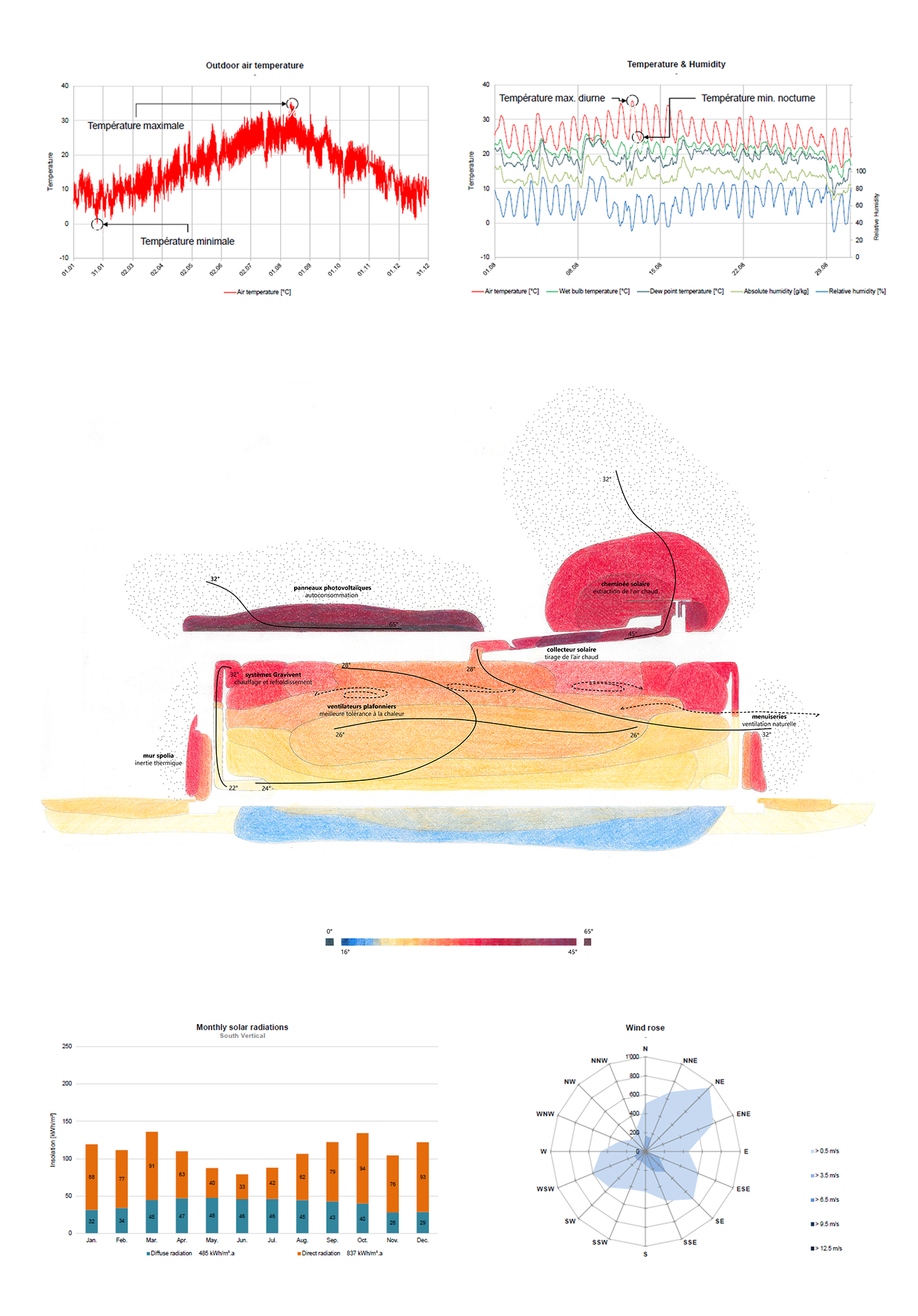

Accompagnés du BET Thermique Transsolar

Poids carbone : 37 kgCO2/m²

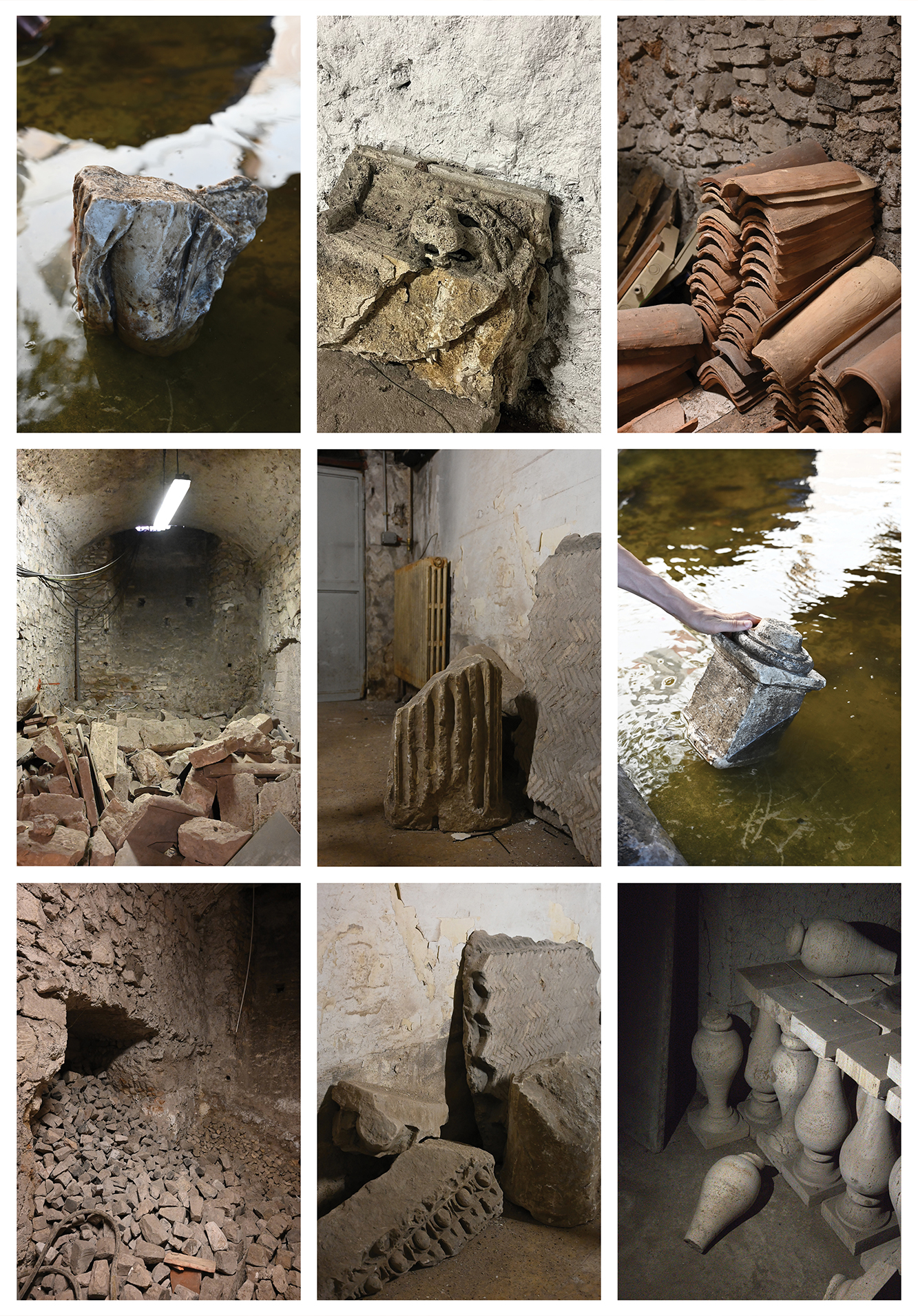

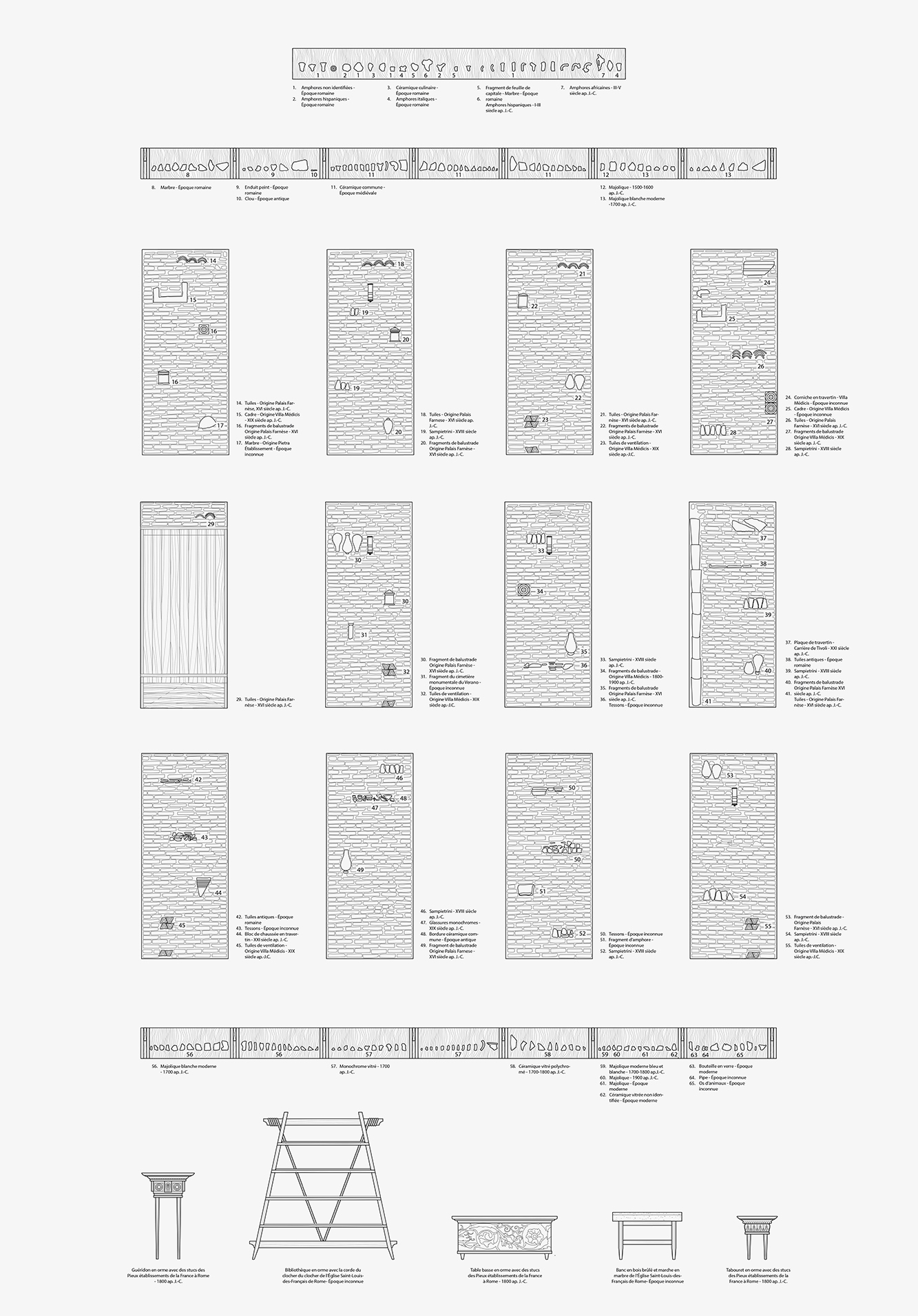

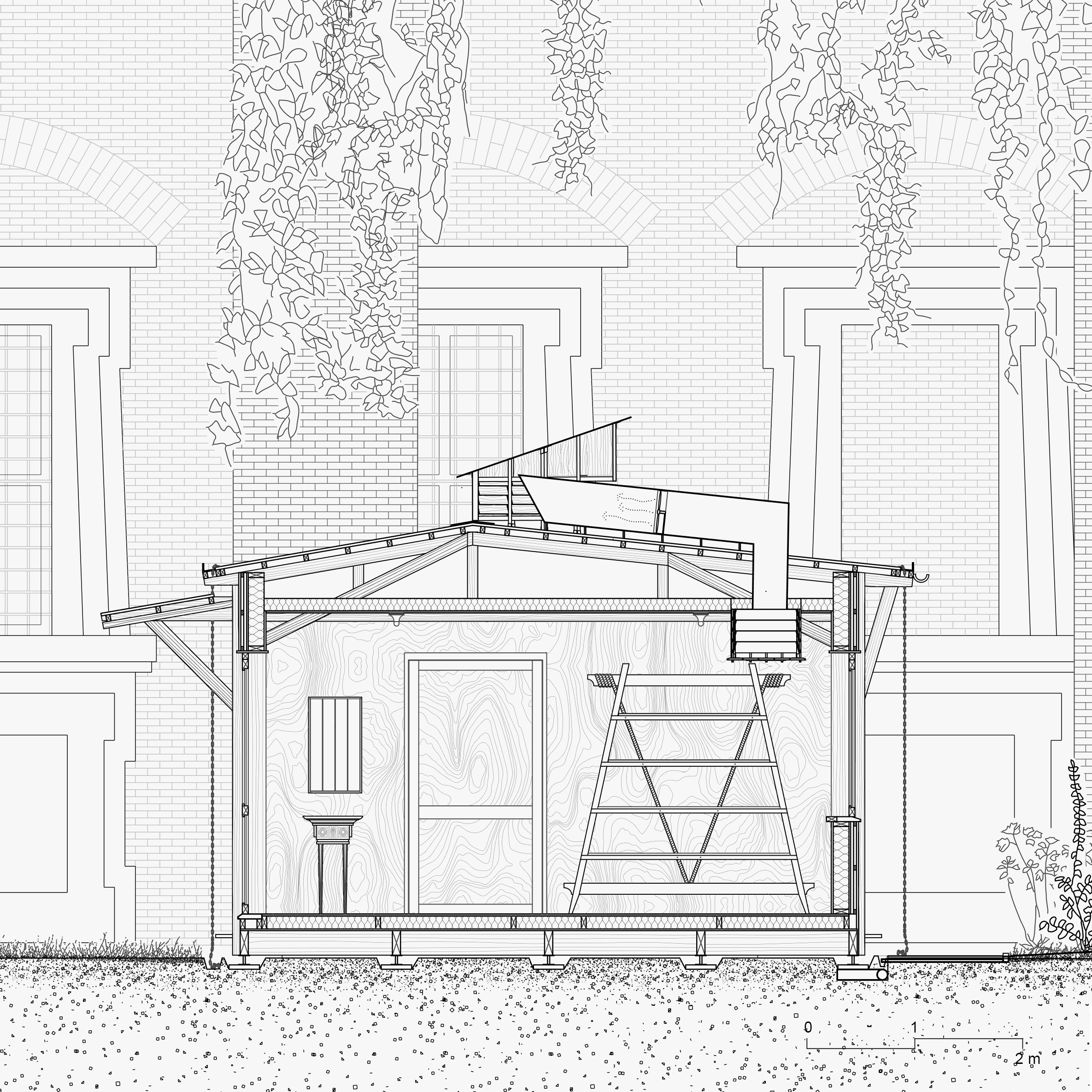

Situé dans les jardins historiques du Palais Farnèse, monument emblématique de la Renaissance italienne du XVIe siècle, siège de l’Ambassade de France en Italie, le Pavillon s’imprègne du caractère patrimonial des lieux mais le réactualise dans sa construction, à l’ère d’une architecture climatique. A la structure légère en bois, sans fondations lourdes pour préserver le site archéologique, le projet s’inspire de techniques constructives traditionnelles pour être le plus économe en énergie, tout en révélant la matière locale disponible : cheminée solaire s’érige en toiture pour ventiler naturellement l’espace dans un contexte de fortes chaleurs, tandis que deux murs de maçonnerie constituent les façades, ornementées à la manière du Spolia romain. Il ne s’agit alors plus de dépouiller les sites antiques de leurs vestiges mais de réemployer la matière historique stockée dans les caves du Palais, depuis plusieurs siècles. Ainsi commence une recherche urbaine débutée pendant une année de résidence à la Villa Médicis, autour des pierres délaissées suite aux travaux de rénovation des institutions, pour leur offrir une nouvelle vie et rendre visible une couche mémorielle bâtie de la ville. A la fois décoratifs et porteurs, les murs maçonnés du pavillon sont alors les témoins d’une architecture sensible à la matière qui est à portée de main : comment utiliser ces fragments symboliques sans les dénaturer ? De quelle manière préserver leur identité tout en les associant à une nouvelle architecture ? L’inventaire des pierres se complète avec la découverte de fragments archéologiques datant du 1er siècle à l'ère moderne, découverts pendant les travaux d'excavation, que l'on a choisi d'exposer sur les murs intérieurs du pavillon, avec l'autorisation de la Surintendance et l'aide des archéologues de l'Ecole Française de Rome, faisant de cet espace un petit musée des sols.

Entre conservation et expérimentation, le travail autour de réemploi se retrouve aussi à l’échelle du mobilier. Corde du clocher de l’église Saint-Louis-des-Français, stucs des Pieux Etablissements, ou encore marche d’église en marbre sont magnifiés dans une nouvelle collection de mobilier à travers une bibliothèque, une table basse, des guéridons, ou encore un banc extérieur construits dans notre atelier d'ébénisterie à Montreuil. Ainsi, le pavillon est à la synthèse des Arts, où la production architecturale, artistique et artisanale fusionnent et s’harmonisent entre elles.

Construit comme une structure démontable avec le plus de matériaux biosourcés, allant de la structure bois, des briques récupérées, à l’isolation en vêtements recyclés, le pavillon atteint un bilan carbone quasi neutre, avec seulement 37 kgCO2/m2. Réversible par sa structure, le pavillon l’est aussi par ses usages : espace de co-working, salle de réunion et de colloques, lieu de cours de gymnastique ou encore d’expositions. Il accueille ainsi une diversité de fonctions qui animent et enrichissent la vie interne du Palais, tout en s’ouvrant, quelques fois par an, au public romain.