Souk colonial (1939) de Tablaba (2007-2012-2021)

CONTEXTE HISTORIQUE

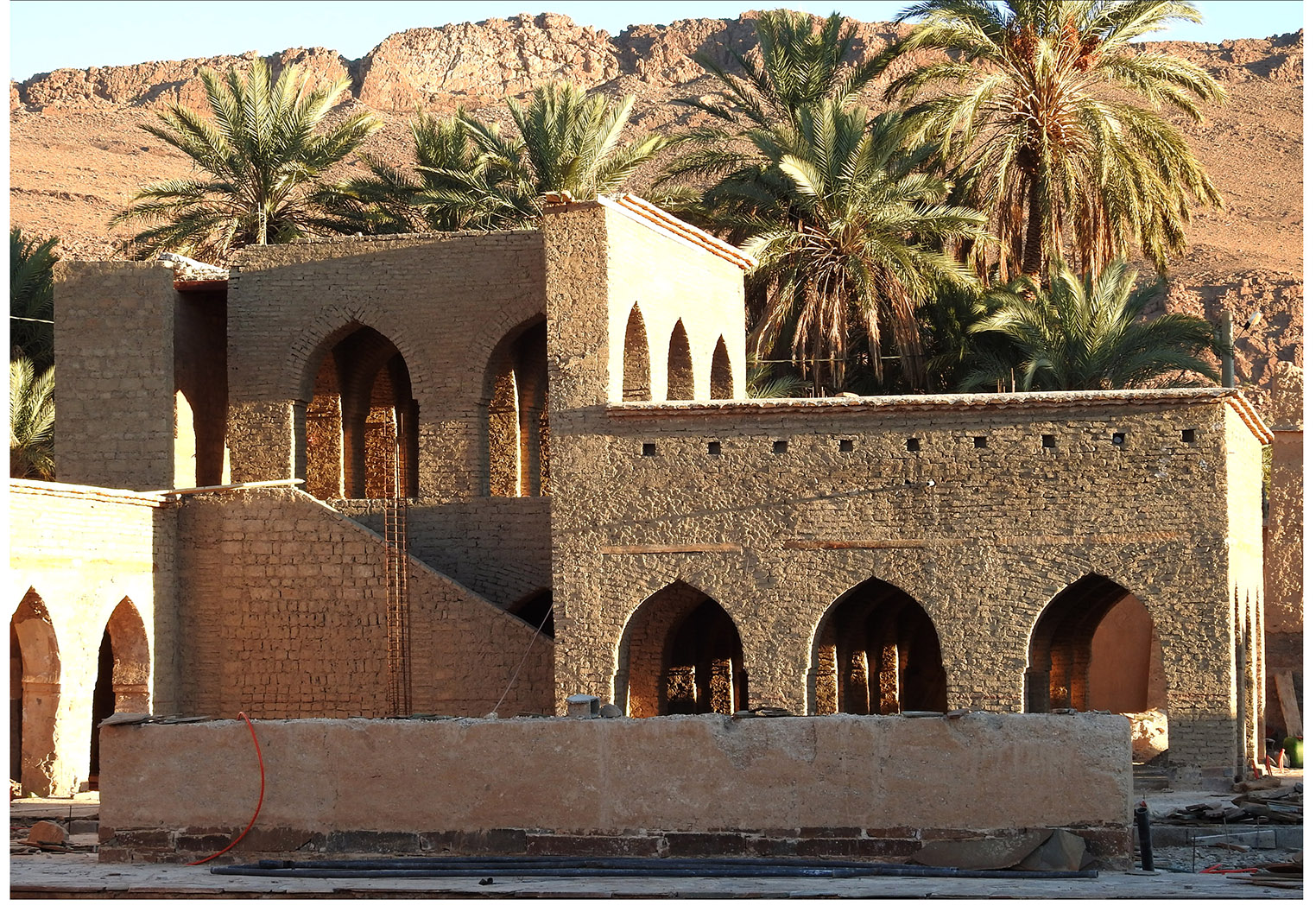

Au-dessus de la vaste palmeraie ancienne de Taghjijt, trône Tiguemmi n’Uguelid : une citadelle perchée du XIIème siècle, ville-garnison almohade, bâtie à quelques kilomètres de Targa Ukhdeir, un ribat almoravide édifié auprès de tribus possédant de vastes greniers collectifs, historiquement antérieurs (également restaurés par l'architecte Salima Naji). Tout ceci confirme la profondeur historique de la localité. Ses systèmes constructifs, toute comme ses traditions intangibles, témoignent de cette richesse avérée. Dans cette palmeraie très ancienne a aussi été construit dans les années 1930 un Souk colonial d’une taille impressionnante [5 520 m²]. La taille du Souk, sa morphologie, mais aussi les techniques traditionnelles en terre crue utilisées, le rendent unique dans la région. Il est formé de boutiques à galeries d’arcades. Des arcades singulières qui s’inspirent des arches traditionnelles des demeures mais en amplifiant leurs proportions pour les utiliser non plus pour l’intérieur mais pour des espaces de représentation en enfilade. Construit par le pouvoir colonial, le Souk de Tablaba est implanté au cœur des jardins de la palmeraie. Ce site vient vraisemblablement succéder à des espaces plus éphémères (tentes ?) autour d’un Saint Sidi Messaoud et à proximité du cimetière. On ne sait pas si le Souk existait originellement lors du moussem des dattes (octobre) pour ensuite se fixer et devenir un souk hebdomadaire. Peu de souks existaient d’une telle taille : il drainait toute la région et intégrait toutes les tribus et localités environnantes, chacun apportant sa spécialité. Le souk intégrait un tribunal et des petites gargotes. Les boucheries étaient nombreuses à partir de la période coloniale indiquant l’importance du bétail pour les communautés bénéficiaires au moment de sa création et jusqu’à son abandon dans les années 1980-90.

SUCCESSION DE PROJETS, EFFONDREMENT PHYSIQUE PROGRESSIF DU SITE ABANDONNE

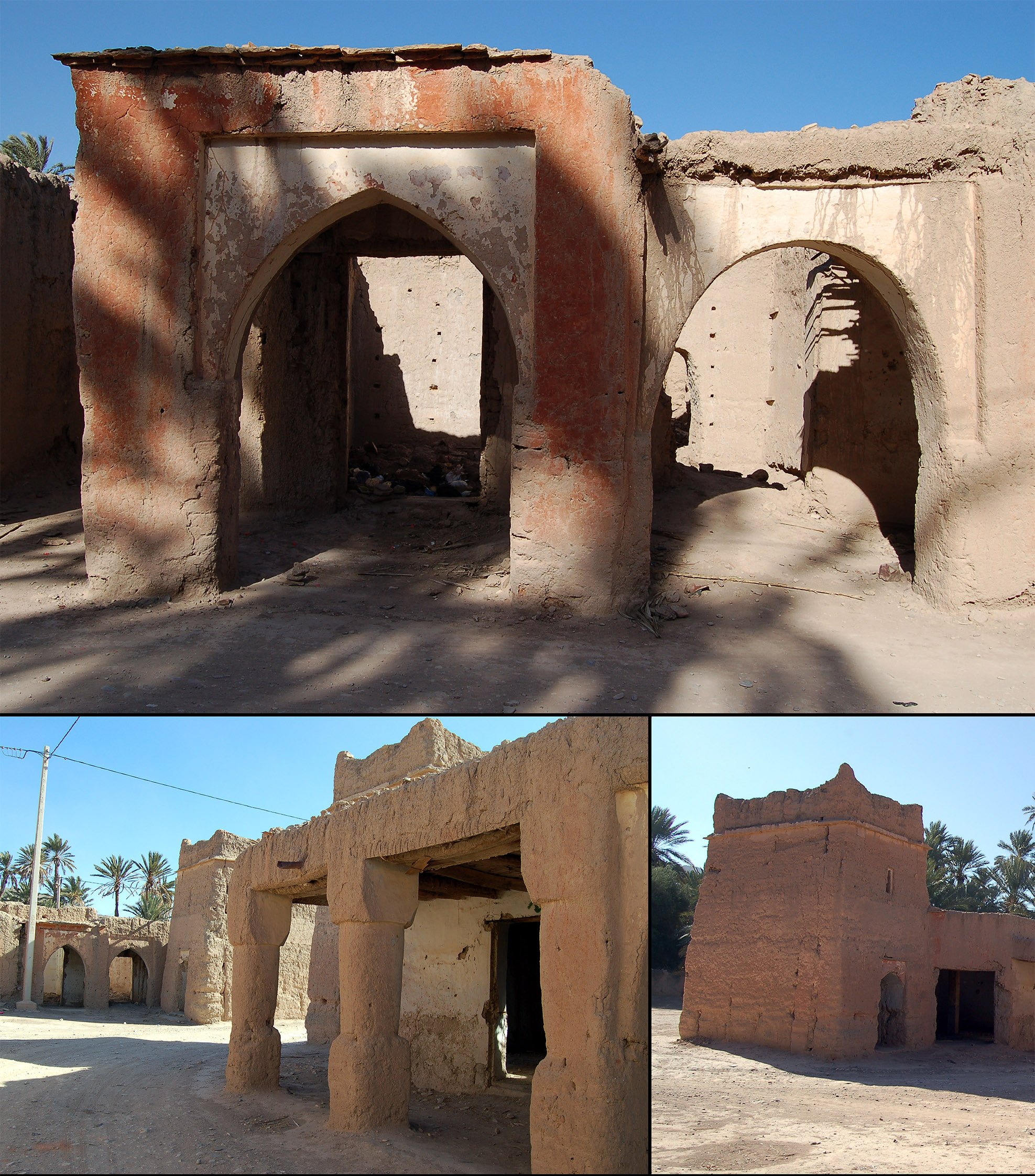

Entre 2006 et 2007, les premières études architecturales ont lieu. Le projet, construit avec la société civile, tend vers la restitution de toutes les boutiques telles qu’elles étaient à la création puis à l’extension progressive du Souk. Certaines boutiques, regroupées en îlots, sont choisies pour abriter des activités AGR ou encore pour devenir un centre des arts vivants avec espace muséographique. Grâce au Projet « Save Nakhla », avec le groupe ESCE Paris, projet en coopération avec la Wilaya de Guelmim, l’Agence du Sud et la commune de Taghjijt, bénéficient en 2007 d’une unité de production de dattes offerte par mécénat. Malheureusement construite sur des bâtiments du souk, ce bâtiment en béton armé qui n’est pas utilisé viendra miter une partie du souk. Les années passent et le problème du foncier demeure non-résolu sur le site. Il faut attendre 2012 pour relancer des études. Dans l’intervalle beaucoup trop de boutiques se sont effondrées ; le lieu très ruiné a été perforé et mité pour d’autres usages sur ses franges et est notamment traversé par une voie publique. La restauration stricte du site n’est plus envisageable, ni même une réutilisation dans un usage équivalent car d’autres souks mieux desservis ont été construits ailleurs. Sans fondations, la presque totalité des constructions se sont effondrées quand les bois de charpente en ont été retirés.

Il importait donc de réfléchir à de nouveaux usages à donner à ce site, plus en adéquation avec les besoins actuels de l’agglomération de Taghjijt. Une requalification des espaces a donc été ici envisagée avec un nouveau programme, un dessin des voies qui respecte au mieux la mémoire de l’ancien site tout en le dotant de vraies commodités. L’architecte a fait le relevé des arches en 2005-06 et son premier geste sera de conserver des galeries « témoins » en les restaurant en priorité dès l’ouverture du chantier.

En 2014-15 le chantier est lancé. Il connaît de nombreux arrêts et difficultés. Cependant entièrement reconstruit en terre crue au moment du Nouveau Décret autorisant la terre crue pour la construction, le projet bénéficie de belles largesses en termes de mises en œuvre. Tous les procédés ancestraux sont remis à l’honneur dans une logique d’innovation et de formation pilote pour la wilaya : réinvestir les techniques dites «vernaculaires» en recréant des filières constructives au profit d’un véritable développement soutenable. Dans les oasis, malgré des contraintes climatiques extrêmes, l’architecture y est pensée telle un objet intégré à son environnement, où se lient étroitement agriculture et construction autour de la pierre, de la terre et des végétaux les plus résistants.

Aujourd’hui, nous devons repenser les choix simplistes des ingénieurs du dernier siècle qui sont particulièrement inefficaces pour affronter les incertitudes du futur. Les matériaux et les mises en œuvre actuelles sont énergivores et produisent une architecture inégalitaire. La généralisation des architectures de béton de ciment impose la démultiplication des dispositifs techniques d’isolation ou de climatisation, lesquelles ont une empreinte carbone exponentielle et sont inaccessibles financièrement aux plus pauvres. Cette crise révèle les manques de notre métier. L’architecte doit arrêter de se soucier de la seule esthétique ou de la seule prouesse rchitecturale, mais plutôt intégrer le projet dans un écosystème. Les matériaux locaux sont niés, oubliés, négligés car c'est du low-tech pas assez performant aux yeux ce certains décideurs préférant le climatiseur au vrai confort sur la durée. Cette « modernisation » sans conscience génère une architecture normalisée en béton armé, dont les responsables locaux ne mesurent pas toujours combien cela est inadapté et combien cela disqualifie les territoires sur la durée… Aujourd’hui des logements sociaux au Maroc, à peine livrés, présentent des pathologies désastreuses et seront démolis à terme. Les solutions techniques importées et transposées sans réflexion dans des

régions aux ressources limitées et marquées par des extrêmes climatiques ne viennent pas seulement proposer un modèle inadéquat mais marginaliser des pratiques, éteindre une mémoire et une histoire spécifiques.

Les galeries de boutiques, l’ancien tribunal et les borjs : la partie historique est conservée in extremis sauvée de la destruction. Les espaces ont gardé une couleur plus soutenue dans leurs enduits finaux et se démarquent ainsi des parties nouvellement construites. Les stigmates, les traces du passé, ont été conservées le plus possible. Pareillement, la typologie des arches est choisie pour des bâtiments à construire, de même que la trame du site, l’orthogonalité des systèmes constructifs, tous exclusivement édifiés en terre crue dans des procédés traditionnels similaires. De même qu’est conservée la ligne horizontale des constructions premières. Arches, piliers, et murailles de pisé rythment l’espace sur une ligne pure du souk qui réapparait dans toute son unité même si les espaces sont métamorphosés. Le sol dans son calepinage contient la mémoire des formes anciennes du site.

En novembre 2020, Hassan Jerrar, l’entrepreneur décède brutalement du Covid. Pour honorer sa mémoire, la famille et l’équipe de la maîtrise d’œuvre décide de terminer le projet. La première phase s’achève en 2021.

MEMOIRE DES FORMES, MEMOIRE DES MATERIAUX

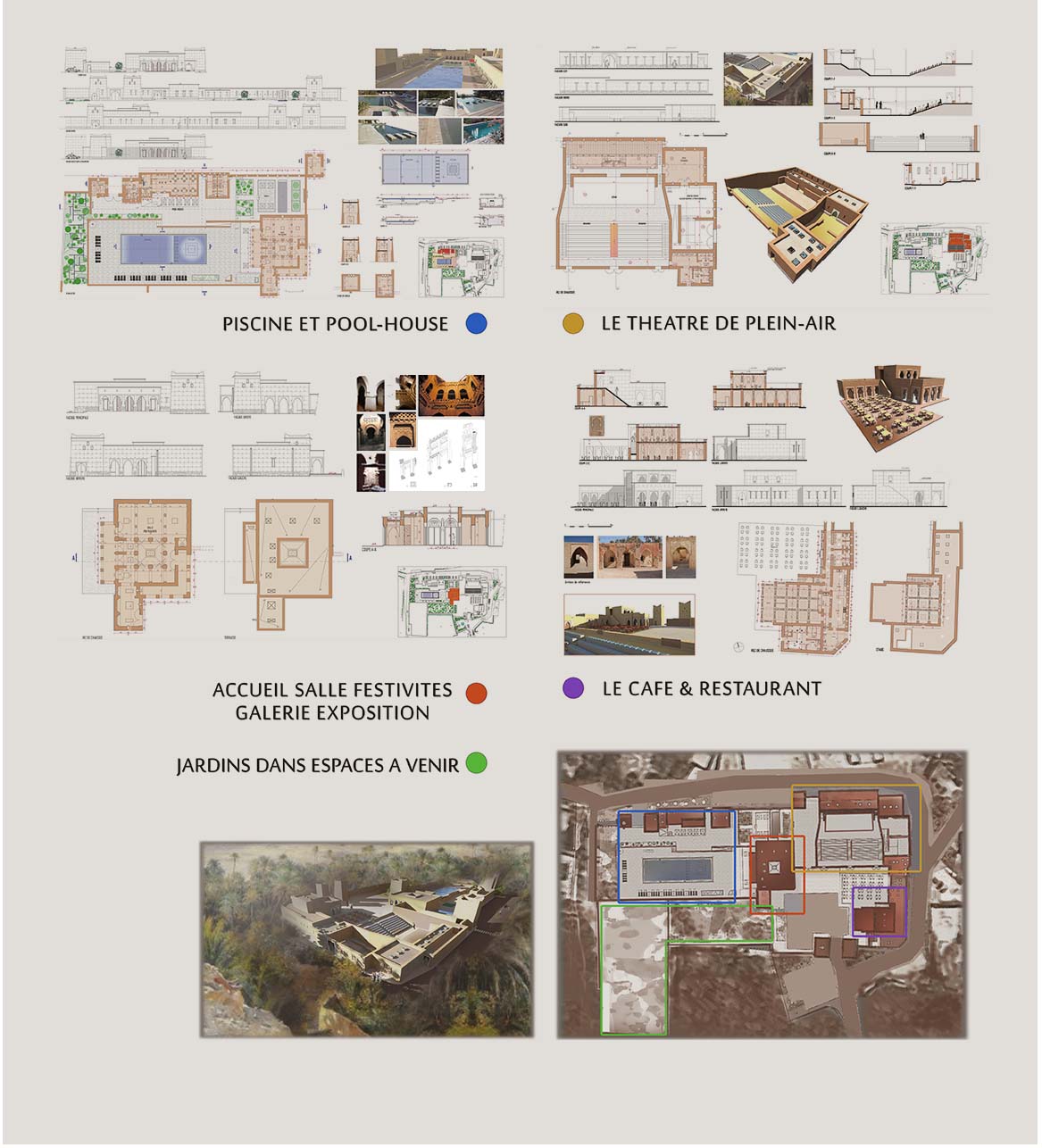

La première programmation (2006), émanant de la société civile, était assez nostalgique : elle visait à conserver naïvement tous les espaces originels dans un intérêt général à vocation touristique (musée, maison d’hôtes, artisanats locaux (bijouterie, ferronnerie, ébénisterie, etc.), et de restituer espace de l’ahwash traditionnel avec une unité artisanale conséquente autour de la datte.

La seconde programmation (2012) a été plus pragmatique : créer un lieu de promenade avec café et espace de galerie, vers la palmeraie en intégrant l’une des galeries principales des anciennes boutiques restituées en échoppes. Mais aussi en intégrant un théâtre de plein-air semi-enfoui (accueil des musiciens locaux, films grand écran).

La phase seconde davantage réservée à la jeunesse devrait développer une piscine en lien avec les espaces de jardin de la palmeraie. Tandis que la troisième accentuera l’aspect touristique en lien avec une palmeraie exceptionnelle.