Dar Sania, Maison des artisan.e.s, Oum Gardane (2016-17)

Ce projet s’inscrit dans un ensemble d’études architecturales lancées par l’Agence du Sud en 2016 destinées à promouvoir une « économie sociale et solidaire » et où nous avons proposé une démarche d’écoconception réactivant une logique de l’architecture vernaculaire – qui doit s’entendre comme une architecture située plutôt que « traditionnelle ».

Cependant, s’inscrire dans des traditions constructives immémoriales n’a rien de facile. Les barrières sont nombreuses, et elles viennent en premier lieu de l’administration, par réglementation interposée. Ici l’ossature en béton nous a été imposée. Puis des règles de l’art désapprises et à reconquérir.

CONTEXTE, SITE, PARTI PRIS ARCHITECTURAL

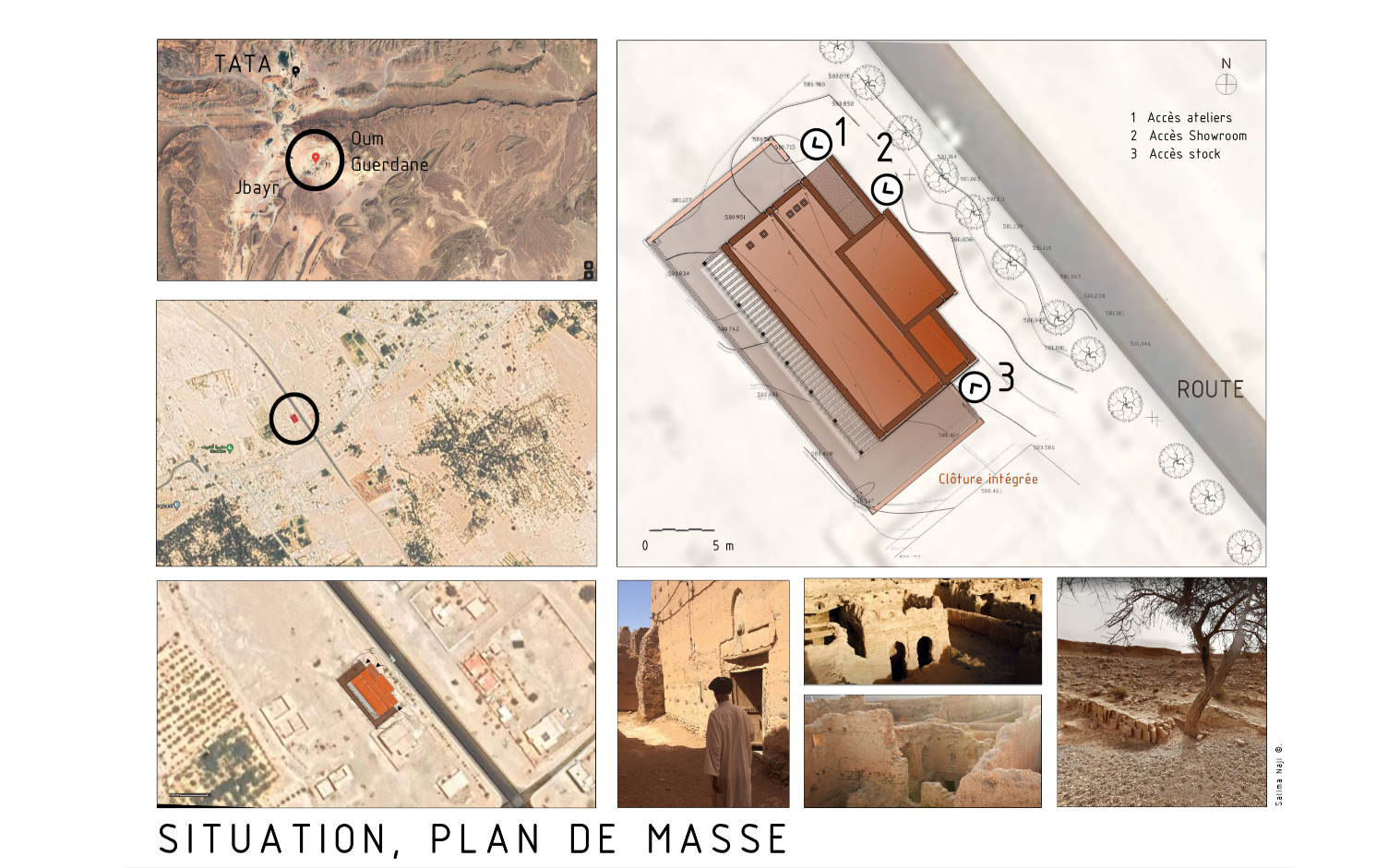

Au Maroc une « modernisation » sans conscience a généré une architecture normalisée en béton armé. Malgré le contexte climatique actuel du Sud marocain, ces dernières décennies ont favorisé les solutions techniques importées et transposées sans réflexion dans des régions aux ressources limitées et marquées par des extrêmes climatiques qui marginalisent des pratiques architecturales locales et éteignent une mémoire constructive spécifique pourtant très riche. Ce projet s’est fait pour lutter contre cette tendance en réinvestissant intentionnellement les ressources vernaculaires. Cela n’a pu se faire cependant pour ce projet, qui ne bénéficie d’aucun passe-droit et qui n’est porté par aucune organisation internationale prestigieuse, que dans un contexte étatique précis, celui d’un assouplissement de la législation nationale sur la terre (le projet a été dessiné en 2015) et ensuite la lutte acharnée pour obtenir l’autorisation puis pour obliger l’entreprise à construire véritablement en terre (et non à couvrir les murs d’un pauvre enduit de terre) a permis la réussite de ce projet, désormais cité en exemple régional. Cependant, le béton armé reste encore rendu obligatoire par la pratique et la législation du point de vue d’un bureau d’études (non choisi). Un chaînage horizontal en poteaux-poutres de ciment est intégré à la terre crue, mais cependant des bois de palmier porteurs sont utilisés intégralement pour la charpente de l’espace du show-room et pour les linteaux des baies (sauf portes extérieures des ateliers). Le programme d’une maison des artisans incitait à choisir ces matériaux en priorité tout en dessinant des espaces de travail plus faciles à entretenir : d’un côté un showroom séduisant en terre crue mettant en valeur les techniques locales, de l’autre côté, une structure plus facile d’entretien (supportant les jets d’eau ou autre pratique de travail artisanal) en terre crue pour l’enveloppe et briques de ciment pour les cloisons.

Deux éléments ont autorisé les pouvoirs publics à accepter ce projet de terre crue et des dérivés du palmier. Le nouveau décret n° 2-12-349 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics sous forme de consultations ouvertes (et non plus dans un cadre archaïque de gré à gré) qui acceptait un outsider dans le jeu des marchés publics. Puis, concomitamment, le fameux Décret no 2-12-666 du 17 rejeb 1434 (28 mai 2013) « approuvant le règlement parasismique pour les constructions en terre », et permettant enfin à tout architecte d’utiliser ce matériau. Cependant, le béton armé reste encore rendu obligatoire par la pratique et la législation du point de vue d’un bureau d’études (non choisi). J’ai donc choisi de mêler les deux : accepter une législation stupide et m’en servir pour caractériser deux espaces différenciés.

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE PERFORMANCES

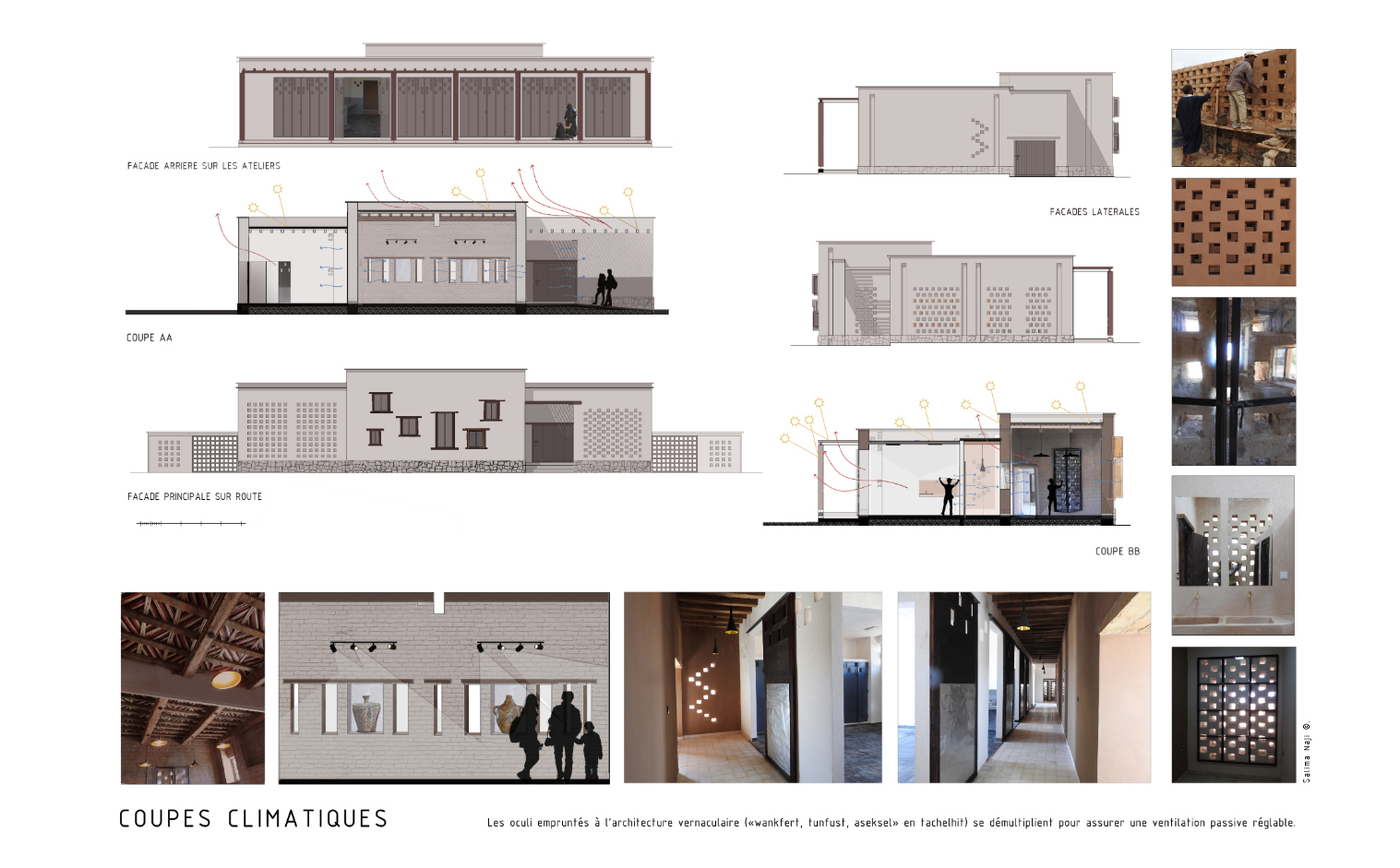

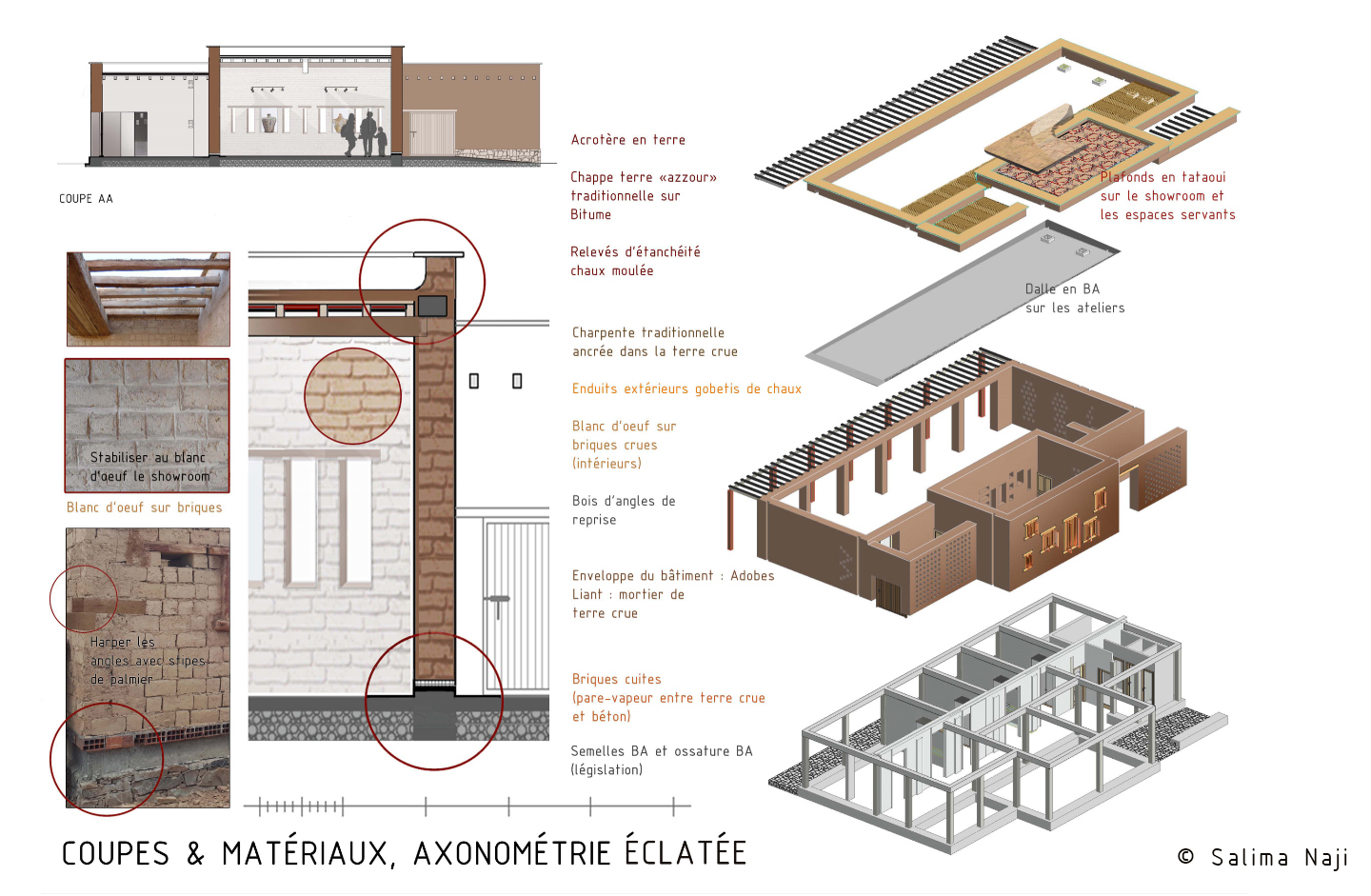

L’enveloppe du bâtiment est en adobe (épaisseur 50 cm). Les lieux servants et la salle de présentation sont en adobe avec une charpente traditionnelle en tataoui, (tressage de palmes ou de lauriers colorés teints au chaudron). Une poutre traversante de béton armé permet toutefois un dimensionnement de salles plus vastes que traditionnellement. En revanche, la couverture des locaux de production sont en béton armé tout comme la structure de l’ensemble sur semelles de fondation (la législation marocaine impose la structure en béton armé). Les performances en termes de durabilité se situent donc essentiellement autour du cycle de production des matériaux et aux capacités thermiques desdits matériaux premiers ou biosourcés. L’unité de production a été conçue pour profiter d’une ventilation passive par de petites lucarnes. Le projet refuse clairement la climatisation électrique. Tous les espaces intérieurs sont ventilés par des systèmes empruntés aux traditions locales sur les parties hautes du bâtiment ; ce tirage thermique est associé aux dispositifs simples de fenêtres à régler en façade (face au vent dominant/ sorties à l'opposé). Le courant d'air passera en hauteur pour ne pas gêner les travailleurs et simplement rafraîchir la toiture. Une pergola prend le relais à l’extérieur pour briser le rayonnement direct par de l'ombre et permettre des appels d'air sur la façade des ateliers la plus exposée. Des lanterneaux zénithaux rythment les intérieurs pour éviter une lumière trop éblouissante. Les portes sur rails ou sur crapaudine (héritage architectural local) en acier reproduisent les mêmes petites ouvertures que dans les parois d’adobes perforées pour la ventilation et l'éclairage filtré. La maîtrise d’ouvrage n’a pas intégré le recours à l’énergie solaire ou la récupération des eaux non encore imposé dans les CPS des administrations marocaines et jugé trop coûteux. Les performances énergétiques sont encore à améliorer.

IMAGES

Des lucarnes placées en hauteur dans le local permettent de ventiler la toiture en une zone chaude mais d'autres petites lucarnes en verres avec pavés de verre seront encastrées sur la façade pour éclairer les petits espaces sans laisser la poussière pénétrer dans le bâtiment.

ENJEUX SUR LE TERRITOIRE D’IMPLANTATION

Le projet est situé dans une commune qui s’est récemment développée à quelques kilomètres de l’ancien Ksar de promontoire effondré, en pisé et en adobes appelé Jbayr, désormais complètement abandonné. Village fortifié, il était doté d’espaces de réception avec notamment de très beaux plafonds de palmes ou de tataouis colorés (lauriers teints en noir et rouge). Les palmiers destinés aux bois de charpente et des portes proviennent de deux coopératives de palmiers de Tata et de Zagora, qui assurent l’entretien des palmeraies. Ce projet a ouvert un champ d’activités nouveau. Le projet, placé sur la route, rend hommage au patrimoine local en s'appuyant sur les architectoniques locales, mais en proposant de les utiliser dans leur matérialité et non en calepinage dans un but purement ornemental comme beaucoup de projets touristiques. Ce projet se propose d’articuler héritages (matériel et immatériel) et amélioration des conditions de travail en créant de nouvelles normes de confort pour les artisan(e)s tout en mobilisant au mieux les ressources existantes et les compétences.

Ce bâtiment incarne sa fonction et en donne une image positive. Le parti pris architectural a été donc de traduire en volume le projet pour que de l'extérieur il fasse signal : ainsi une façade en terre crue, avec des ouvertures faisant office des baies climatiques à volets pare-soleil présentent le lieu au visiteur depuis l’extérieur. Ces mêmes ouvertures permettent depuis l'intérieur de voir les artisan(e)s à l’ouvrage.

Ce projet avait aussi l’objectif de démontrer la possibilité de construire en matériaux locaux tout en proposant un bâtiment séduisant pour un budget modeste (910 105 MAD soit 83 493,03 Euros).

VALORISATION DES SAVOIR-FAIRE ET DE L’ECONOMIE SOCIALE

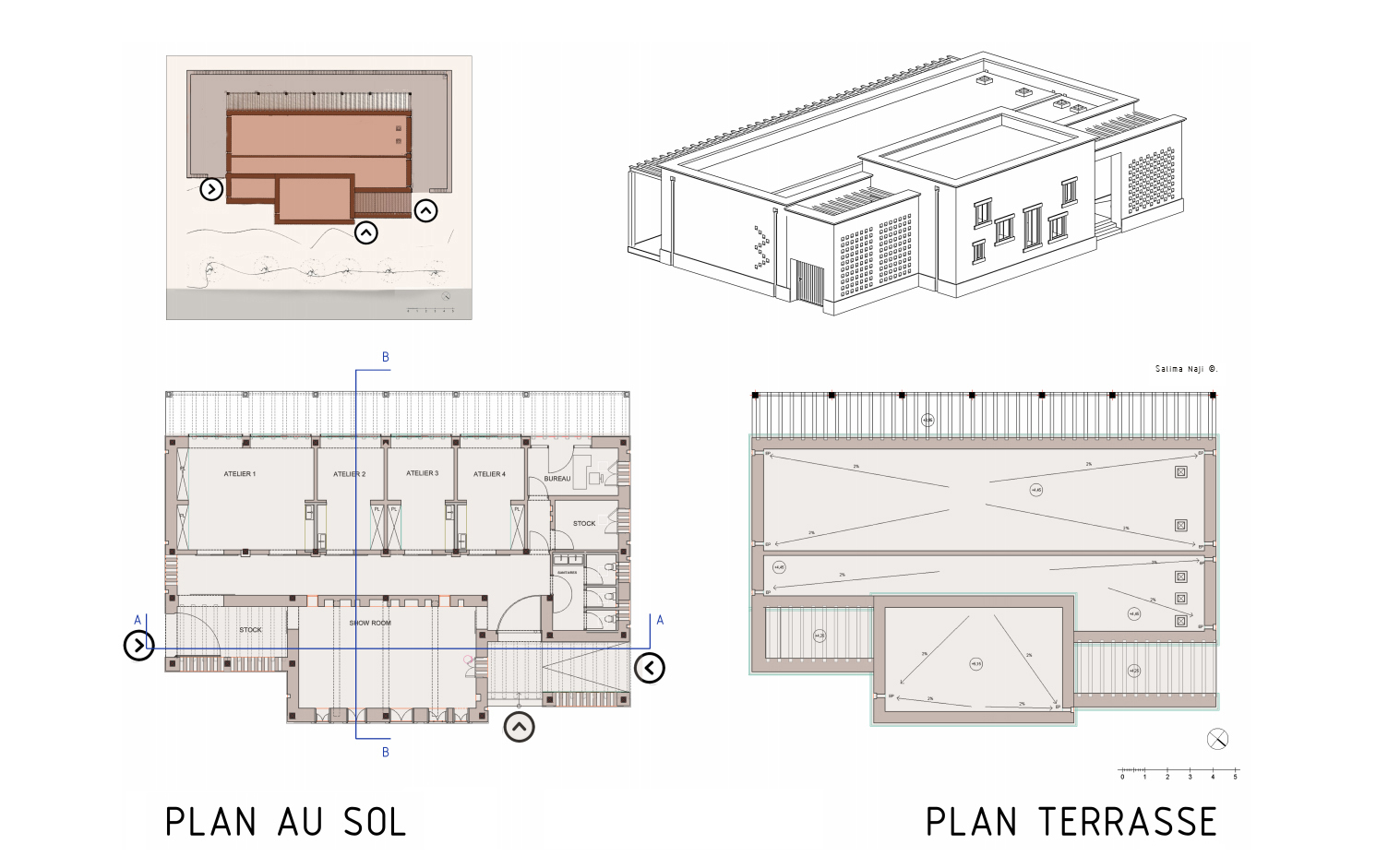

Il s'agit d'un lieu qui accueillera un espace de vente et de démonstration (showroom), un espace de fabrication (ateliers) qui peut avoir besoin de se déployer dans un espace extérieur ombragé (pergola). Chacun de ces espaces devait donc être très bien réalisé pour avoir un impact positif dans la fabrication des objets et pour le retour sur investissement d'un tel projet pour l'Etat marocain. La reconnaissance d’une architecture responsable, soucieuse des enjeux sociaux et environnementaux était ainsi placée au cœur de la démarche, elle a été comprise par les pouvoirs publics du fait à la fois d’une conviction associée à beaucoup de patience et de pédagogie de l’architecte.

Le bâtiment placé sur la route principale a interpelé le chaland pendant sa construction et a beaucoup été visité. Une fois livré, il a fait l’objet d’un réel intérêt et a suscité un véritable engouement ; nous attendons la fin du COVID pour inviter des designers à occuper les lieux pour des sessions de formations en ecodesign avec les artisanes tisseuses et productrices de vanneries (comme je le fais depuis plusieurs années dans plusieurs sites en cours de restauration). Tout l’espace du show-room a été conçu et est adapté en termes de dimensions pour ce corpus d’artefacts locaux (vanneries, tissages de tentes traditionnelles, bijoutier, ferronnier…) L’appellation « Dar Sania » rend compte aussi d’un espace mixte pour des artisans hommes et femmes, ce qui est important : au-delà de l’enjeu de la mixité sociale, il y a complémentarité des fabrications : le bijoutier peut terminer un objet de vannerie, la tisseuse a besoin de crochets fabriqués par le ferronnier, etc. Par cet espace de travail, les artisan(e)s sont projetés dans un échange autour de la fabrique d'un objet.

PRINCIPES CONSTRUCTIFS, CHOIX TECHNIQUES, OBSTACLES, SOLUTIONS

Pour proposer une alternative au tout béton, il a fallu surmonter la disqualification de la terre crue ou des matériaux « traditionnels ». Il a fallu introduire dans le processus du projet le réapprentissage des matériaux de construction et sans cesse défaire et faire refaire pour exiger le respect des règles de l’art des matériaux terre ou biosourcés. L’habitude de construire avec un matériau peu exigeant comme le parpaing a appauvri les compétences générales des ouvriers du BTP. L’entreprise voulait tout construire en parpaings et tout recouvrir ensuite d’un enduit de terre-paille. Il a fallu l’obliger et l’accompagner à toutes les étapes. Les premières adobes avaient été réalisées sans paille ni fibres et faire détruire toutes les premières mises en œuvre puis exiger la venue d’un maçon expérimenté. Cette chaîne de crédibilisation a été rendue possible par l’ensemble des partenaires à l’exception de l’ingénieur du bureau d’études qui s’est sans cesse opposé au projet. Nous avions rédigé des cahiers des prescriptions spécifiques très précis. Pour convaincre l’entreprise, nous lui avons fait visiter des projets similaires terminés. Il est important ici de souligner qu'une fois que l'entreprise a réalisé les murs en adobe, les claires-voies et autres dispositifs climatiques, il a été plus simple de monter les charpentes en palmes pour le couloir et les lauriers teints pour l'espace du showroom. La mise en place de l'étanchéité « traditionnelle » (doublée de bitume) et le bitume des gouttières murales, une innovation appréciée, a bien été acceptée, de même que le pare-vapeur en briques cuites sur les semelles en béton.

La question de la couverture d’un bâtiment de terre crue est le principal problème architectural à résoudre pour augmenter le confort des espaces dans une logique de durabilité. Par facilité, le choix des dalles de béton est devenu la norme. Pour tous nos projets, au contraire de cette tendance nous essayons de favoriser les charpentes traditionnelles. Les palmiers destinés aux bois de charpente et des portes proviennent de deux coopératives de palmiers de Tata et de Zagora, qui assurent la plantation dans la production des dattes et qui avec ce projet ont ouvert un champ d’activités nouveau autour du bois. Les palmiers mâles surnuméraires et non productifs, les arbres anciens peuvent en effet être valorisés comme bois de construction augmentant le revenu des coopératives agricoles, tandis que les agriculteurs concentrent leurs efforts sur les palmiers femelles. Ce choix raisonné des arbres à abattre tout en encourageant les plantations, respecte un environnement aride où le bois reste une denrée précieuse.

Espaces d'ateliers d'artisan(e)s : 4 espaces (1 atelier collectif 27,50 m², 3 individuels 13,50 m²) avec point d'eau et armoires intégrées, accès à la terrasse pour manipulations spécifiques ou fabrication d'objets de grande taille (tentes traditionnelles) : 68 m²

Espace de showroom des produits réalisés : 35 m²

Sanitaires, Bureau, Stock, hall accueil & couloir : 92 m²

Terrasse extérieure (hors SHON) : 40 m²

SHON : 195 m²