Pavillon de permaculture et sa cuisine d’été, Normandie

Localisation : Varengeville-sur-Mer, Normandie

Programme : Construction d’un pavillon de permaculture et d’une cuisine d’été (30m2)

Mission : Complète avec chantier participatif

MOA : Client privé

Matériaux biosourcés : Structure en douglas et goudrin de pin, toiture végétalisée, soubassement en briques et remplissage bauge

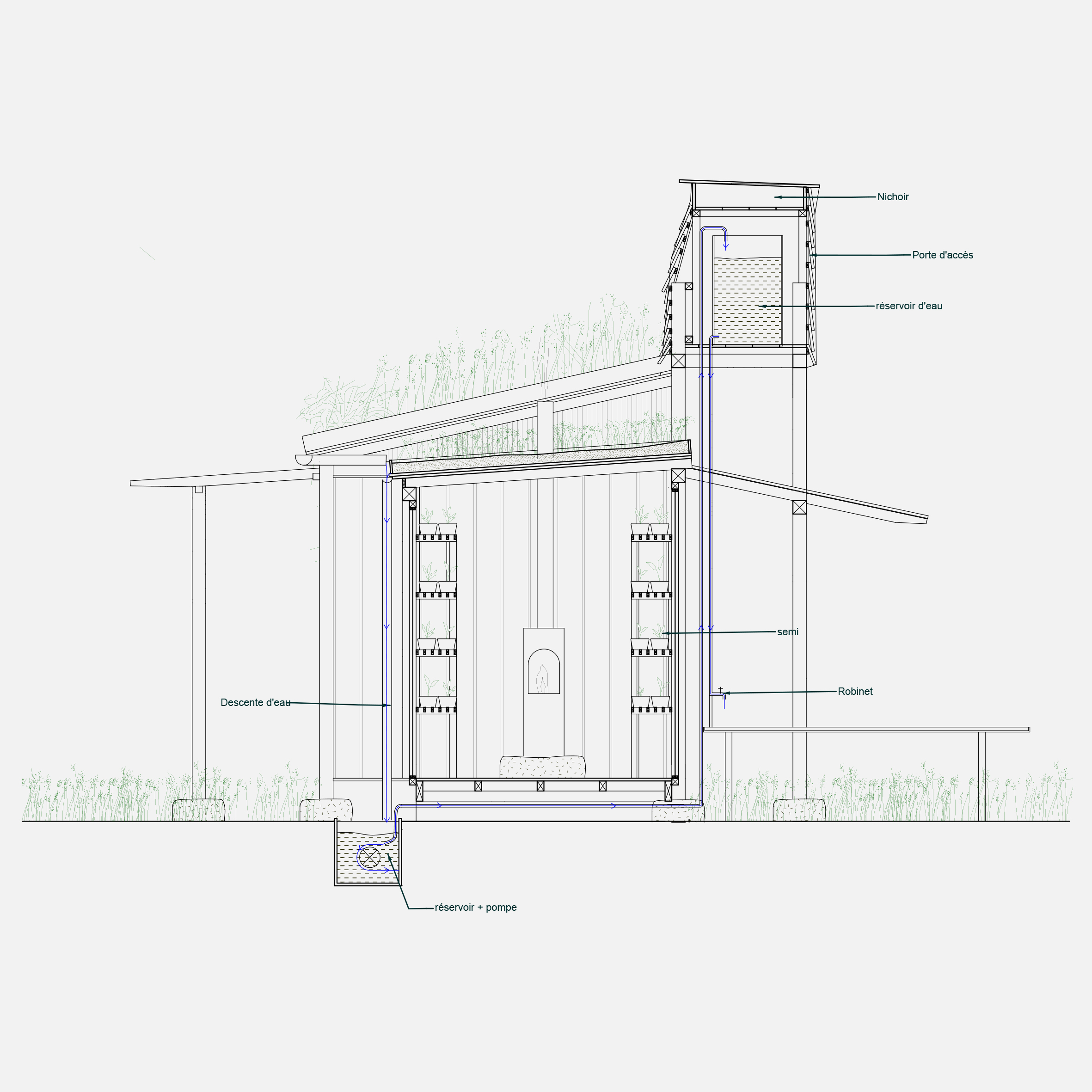

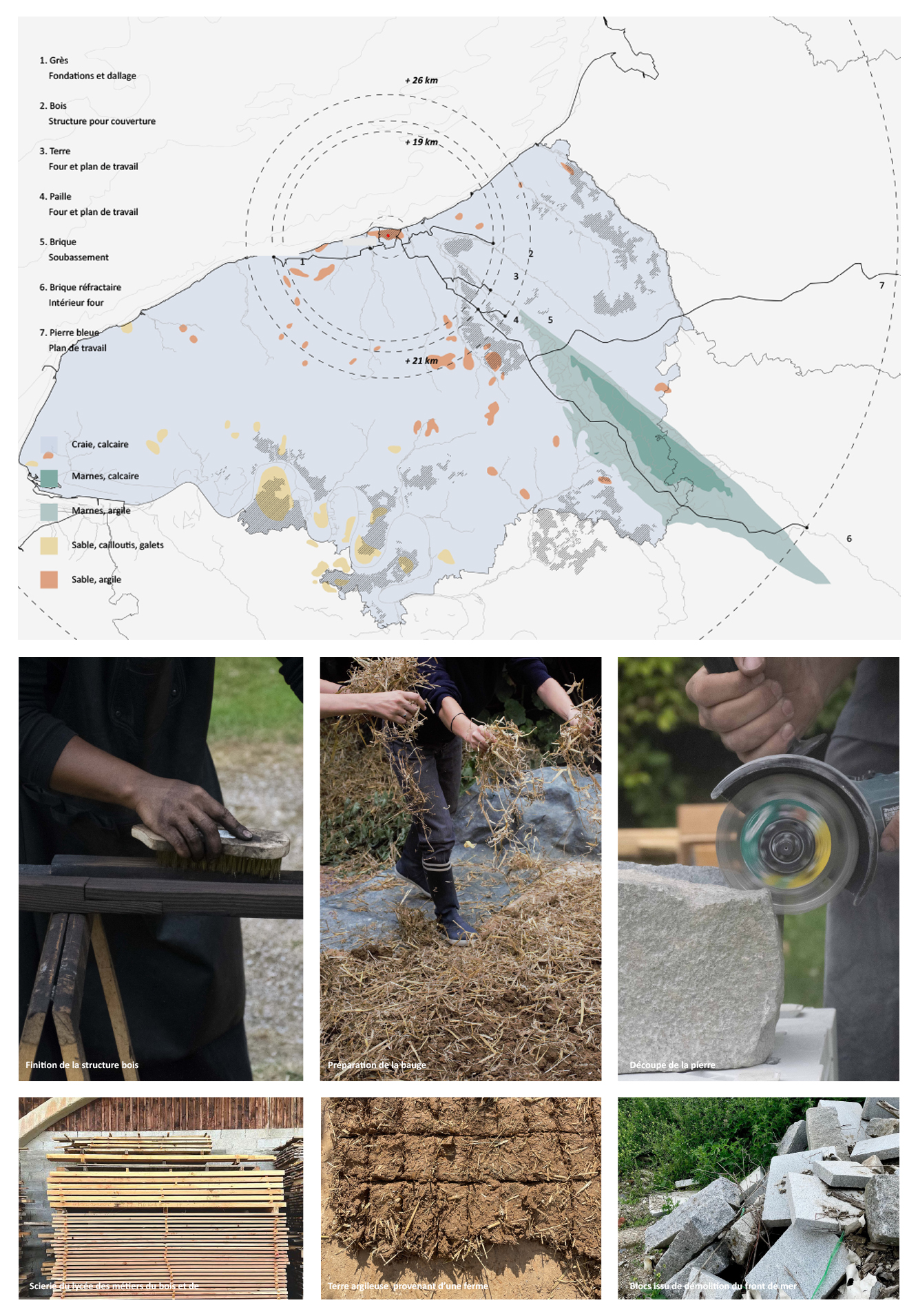

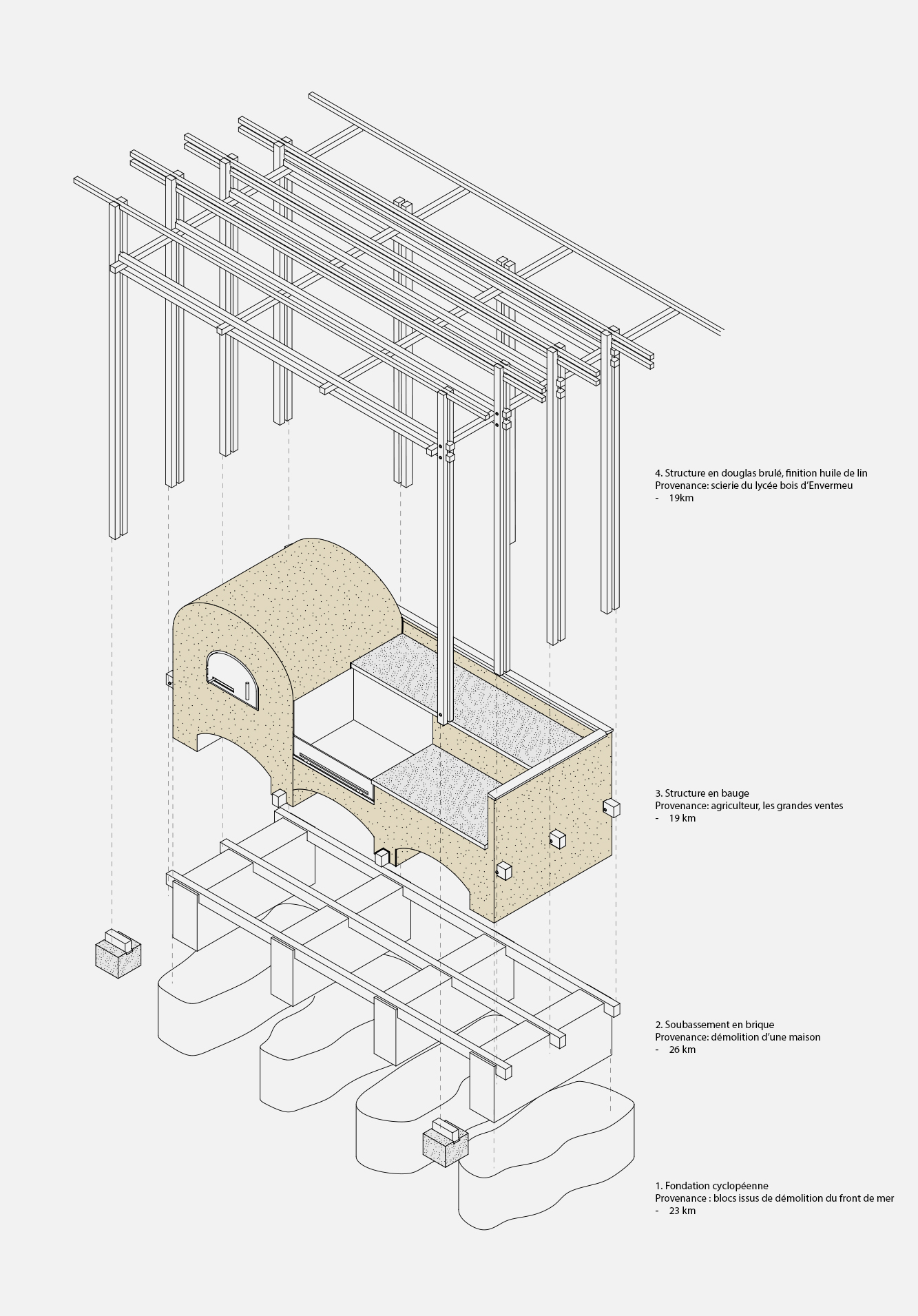

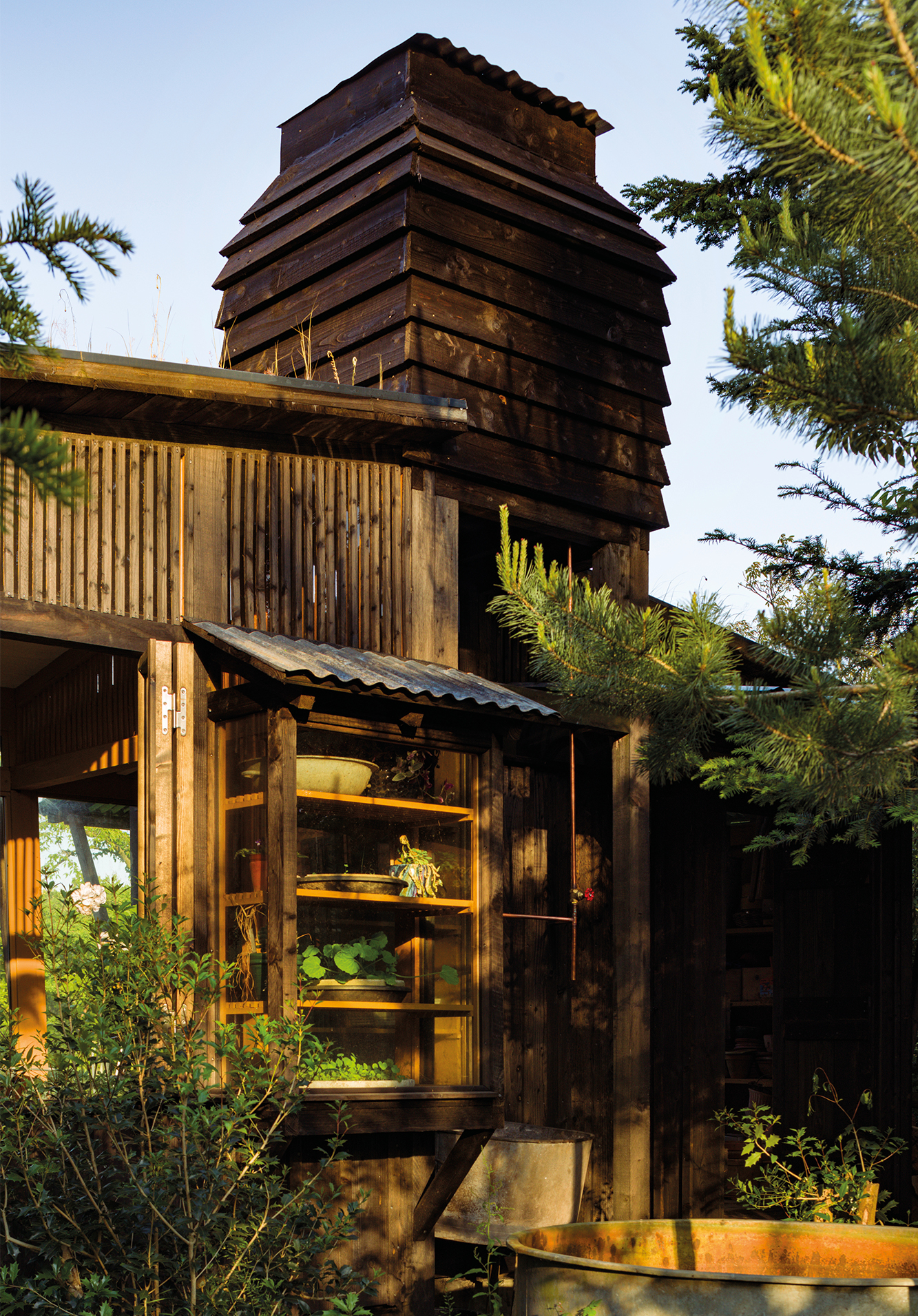

Situé dans un village d’horticulteurs, près du Bois des Moutiers, le projet oscille entre un dispositif de permaculture et un aménagement paysager avec la construction d’une cuisine d’été. Lieu de stockage et de production, le pavillon s’adapte aux saisons : l’utilisation d’un poêle de masse permet de chauffer l’espace pendant l’hiver afin de s’assurer que les boutures ne gèlent pas, et est supplée par une toiture végétalisée qui renforce l’isolation thermique. Souvent exposé aux intempéries et aux périodes de sécheresse, le projet intègre un système de récupération des eaux de pluie, telle une citerne en toiture qui recycle l’eau pour alimenter continuellement les graines en culture, et plus largement, le jardin. Si le complexe de la toiture devient un dispositif architectural au service d’un écosystème, la structure en douglas et goudron de pin, est aussi un élément qui interagit avec l’environnement, en protégeant naturellement le bois du froid et de l’humidité du site, tout intégrant le bâtiment à son ensemble paysager, semi-forestier. A côté, la cuisine en bauge offre un espace minimum extérieur protégé à l’échelle de l’abri de jardin. Dans une approche éco-responsable, la cuisine d’été est construite dans une forme d’économie de proximité : les fondations en béton cyclopéen extraits de bâtiments démolis, les arches conçues en bauge, la structure en bois brûlé, et le soubassement en brique issue du démontage d’une ancienne maison, dessinent un cercle de 26 km d’approvisionnement des matériaux autour du site du projet. Implanté localement, le projet suit également une démarche participative et associative, guidée par un maçon spécialisé en terre crue, dont la formation d’archéologue permet une attention particulière aux sciences des sols et à leur exploitation. L’expertise technique se mêle ainsi à la géologie du lieu, où il s’agit d’intégrer les données naturelles du territoire pour les façonner avec savoir-faire.