SALIMA NAJI

- Site : https://salimanaji.com

- Adresse : 12, rue de Tanger Kénitra MAROC 14000 KENITRA

Dans son ouvrage manifeste, "Architectures du bien commun, éthique pour une préservation", (Genève : Métis presses, 2025 seconde édition), Salima Naji raconte son parcours, du sauvetage d’architectures collectives à des architectures sociales où l’ensemble des savoir-faire issus de ces sites remarquables, est transféré dans des projets sociaux et étatiques « contemporains » : bâtis avec des entreprises locales dans le cadre réaliste des marchés publics.

Architecte DPLG (École nationale supérieure d’architecture de Paris-La-Villette 2002) et anthropologue (thèse de doctorat de l’EHESS Paris 2008), usant de cette double casquette, défend une architecture à dimension humaine, innovante et respectueuse des écosystèmes. Elle ancre l’architecture dans la matérialité des territoires, pour de grands projets portés par le gouvernement marocain, la revitalisation du Ksar d'Assa (2005-2011) ou encore la régénération de la forteresse d'Agadir (2017-2022), comme pour des projets plus modestes conçus avec les communautés dans l'arrière-pays.

Sa pratique est doublée d’une activité scientifique dans de nombreux programmes de recherche-action internationaux qui interrogent la durabilité et la relation profonde entre les sociétés et leur environnement. Sa thèse de doctorat en anthropologie sociale (École des hautes études en sciences sociales à Paris) a pour objet une réflexion sur l’héritage de l’institution des greniers collectifs et vient compléter une formation Beaux-Arts et un troisième cycle en Arts, Esthétique et technologies de l'image à Paris 8. Elle est membre du comité scientifique du Musée berbère du Jardin Majorelle depuis sa création en 2011 dont elle a notamment conduit la section d'architecture mais également plus récemment, le commissariat d'une exposition de synthèse au Mucem de Marseille.

Global Award for sustainable architecture, 2025 (Venise), Mention Honorable du Prix de l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC-RAIC), Grande médaille d’or de l’Académie d’Architecture de France en 2024 (Paris), Prix européen d’architecture Philippe Rotthier (Mention renouveau des techniques vernaculaires, Bruxelles). Elle est Chevalière des Arts et des Lettres de la République française pour l’ensemble de son parcours (2017), compte parmi les 100 women architects in practice repérées par le RIBA (Royal Institute of British Architects) en 2023 ainsi que tout dernièrement avec The Bloomsbury Global Encyclopedia of Women in Architecture (1960–2020), 2025.

Salima est née à Rabat le 19 mai 1971, de Elise Ségur, professeur de mathématiques dans l'enseignement public au Maroc, et de Ameur Naji, géomètre-topographe. C'est parce que toute la famille se retrouve auprès du père et ses équipes dans le Maroc rural, depuis son enfance, qu'elle a pu ensuite développer le sauvetage de greniers collectifs (une dizaine), de mosquées et synagogues, d'habitats collectifs ksours ou quartiers (dans cinq provinces du Royaume). La région de sa mère, l'Occitanie, est une région riche en patrimoines bâtis, importants à ses yeux et qu'elle découvrira émerveillée petite, lors des grandes vacances où son grand oncle maternel lui communique le virus de la terre crue et de la pierre, en tant que bâtisseur.

Son voyage au Mali en 1995 est fondamental : elle découvre, pendant 40 jours, des traditions constructives en terre crue alors intactes, à Djenné, Mopti, Gao, où elle y rencontre des constructeurs, en pays Dogon, sur le fleuve Niger. Ses premières recherches portent sur l'architecture de terre du MAROC, "Agonie des hautes demeures de terre crue de la vallée du Dadès, Maroc présaharien", 1994 Maîtrise d’Arts Plastiques, Université de Paris VIII, Mention TB. Mon troisième cycle DEA est soutenu en 1996 D.E.A Esthétiques Sciences et Technologies des Arts, "Des témoignages encore vivants de l’art berbère dans les architectures du Maroc présaharien", Co-direction de recherche Université de Paris VIII (Laboratoire A.T.I) et Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales où j'entamerai une thèse en 1999 en anthropologie sociale. Elle a publié de multiples ouvrages, "Art et architectures berbères" Edisud, 2001, "Greniers collectifs de l'Atlas", 2006, "Ksar d'Assa", 2011, la préface à la réédition de "Kasbah berbères de l'Atlas (1938) Henri Terrasse (Actes Sud 2010) et des catalogues d'exposition comme Amazighes, Mucem-Presses du réel, 2025.

|

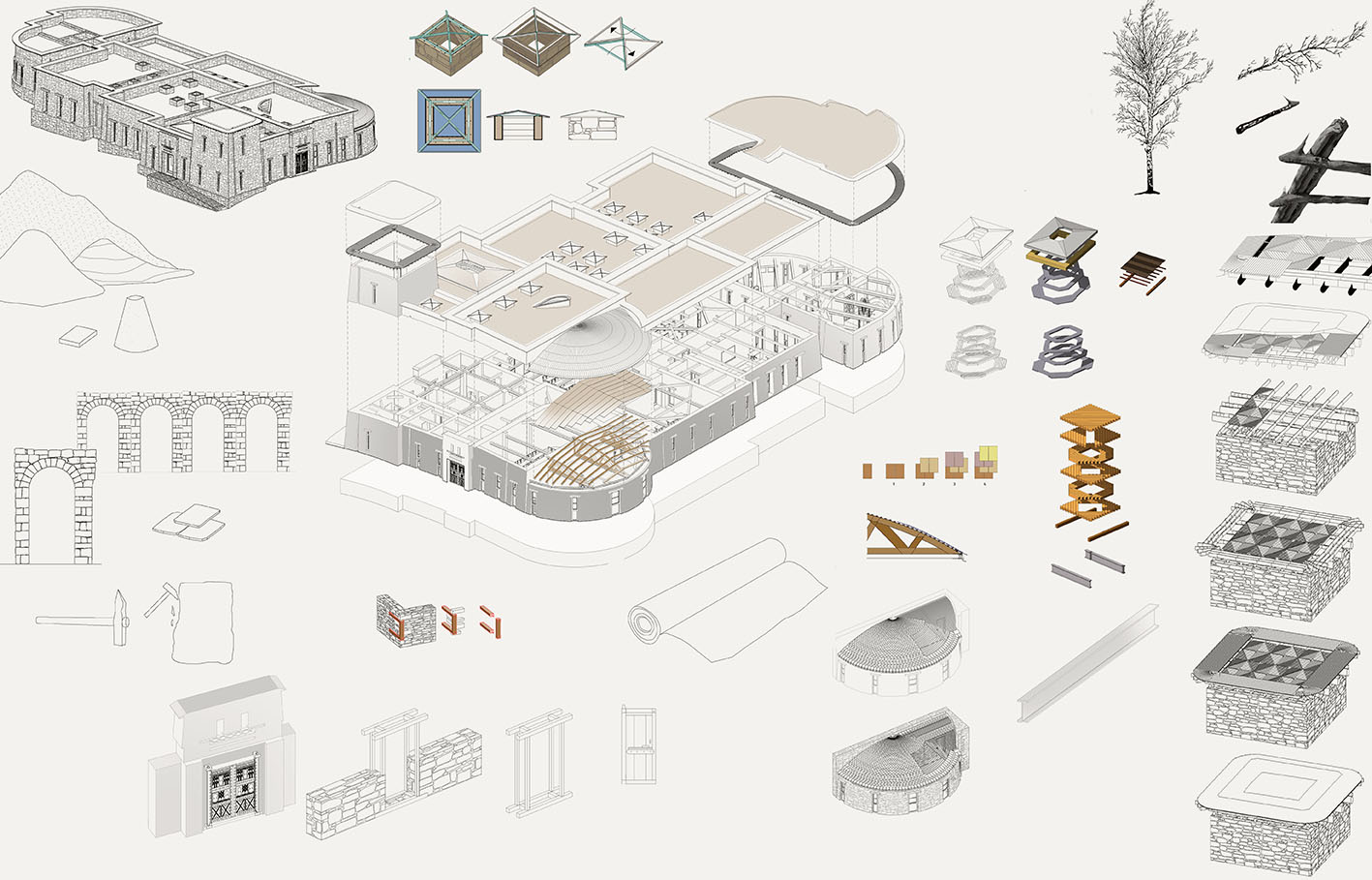

Collège du plateau de Timenkar, Haut-Atlas, un néo-vernaculaire post-séisme (2024-25)

Construire le cadre d’une reconnaissance des principes parasismiques vernaculaires pour lutter certes contre le risque sismique mais aussi le risque climatique, et s’attacher à développer une filière locale autour de la pierre et du bois local. (Inutile de préciser que le béton armé est proscrit !)

Le séisme de septembre 2023 a permis que démarre plus rapidement ce complexe pédagogique destiné à tous les enfants et jeunes adolescents de l’ensemble des villages sur la zone isolée de Setti Fatma. Ce plateau du Haut-Atlas, situé à 2300 m. d’altitude, est habité par des agriculteurs encore actifs, malgré la proximité de Marrakech. Isolé durant les mois d’hiver, les villages sont rattachés par leurs liens tribaux au plus grand hameau, Aourir, où sera installé un internat, mais aussi un réfectoire (ce qui n’est pas courant au Maroc). Le manque d’infrastructure de base, la rareté de l’eau potable, l’accès inexistant aux soins médicaux, et des formes de non-scolarisation, sont les enjeux de ce projet post-seisme de haute montagne. L’idée était de regrouper et soutenir, au moment d’une crise de la ruralité sans précédent, des hameaux encore habités, qui développent ou prolongent certaines pratiques agraires spécifiques, comme les alpages l’été en semi-transhumance.

L’Association rurale Tizi n’Oucheg est venue répondre à la demande des parents unis autour de ces besoins, depuis plusieurs années déjà, et a construit un partenariat avec divers associations et mécènes. La construction uniquement en matériaux locaux, proposée par l’architecte est accompagnée, puis certifiée par les bureaux d’études associés, conformément au cadre légal. Le projet revisite les dispositifs parasismiques observés dans l’habitat vernaculaire. Les maçons qui travaillent sur le chantier sont exclusivement les parents des 160 enfants qui y seront scolarisés.

L’idée est de redonner confiance aux techniques vernaculaires. La seconde partie de ce projet inclut une analyse en laboratoire et sur site pour permettre de faire évoluer la réflexion autour des ressources destinées à la construction pour la haute montagne et les vallées présahariennes (pierre, terre, bois locaux). Un volet formation entre aussi en œuvre pour s’assurer d’en faire un centre permanent de formation aux métiers de la haute montagne.

Maîtrise d’ouvrage : ASSOCIATION TIZI N'OUCHEG DE DÉVELOPPEMENT & open-village,

Personne morale représentée par Monsieur Rachid Mandili, président

Architecte : Salima Naji

Géomètre : Amine Bouabdellah, GEOAXIS Sarl

BET : Mourad Houmaidi, ingénieur, Sudinfra, Agadir

Bureau de Contrôle : SECTOB, Thierno Aliou BAH, ingénieur Hassania Maroc

Financement : Mécénat privé (Open village, L’Heure Joyeuse, Servier mécénat, Gardiens de la mémoire) en partenariat avec le Ministère de l’enseignement

PERMIS DE CONSTRUIRE N° GUcsfm-0004/2024 en date du 03/02/2024

Complexe Pédagogique de Timenkar (ESPACE PEDAGOGIQUE, REFECTOIRE, LOGEMENTS, INTERNAT, DISPENSAIRE-MATERNITE, CRECHE : AU TOTAL 4162 M² étalés sur plusieurs phases)

ICI PHASE 1 LE COLLEGE 1000 m².

* Les honoraires de l’architecte et des Bureaux d’études sont offerts dans le cadre de la solidarité avec les victimes du séisme de 2023.

|