Réhabilitation de la Villa Carl Ficke (1913) et de son parc dans Casablanca (2016-24)

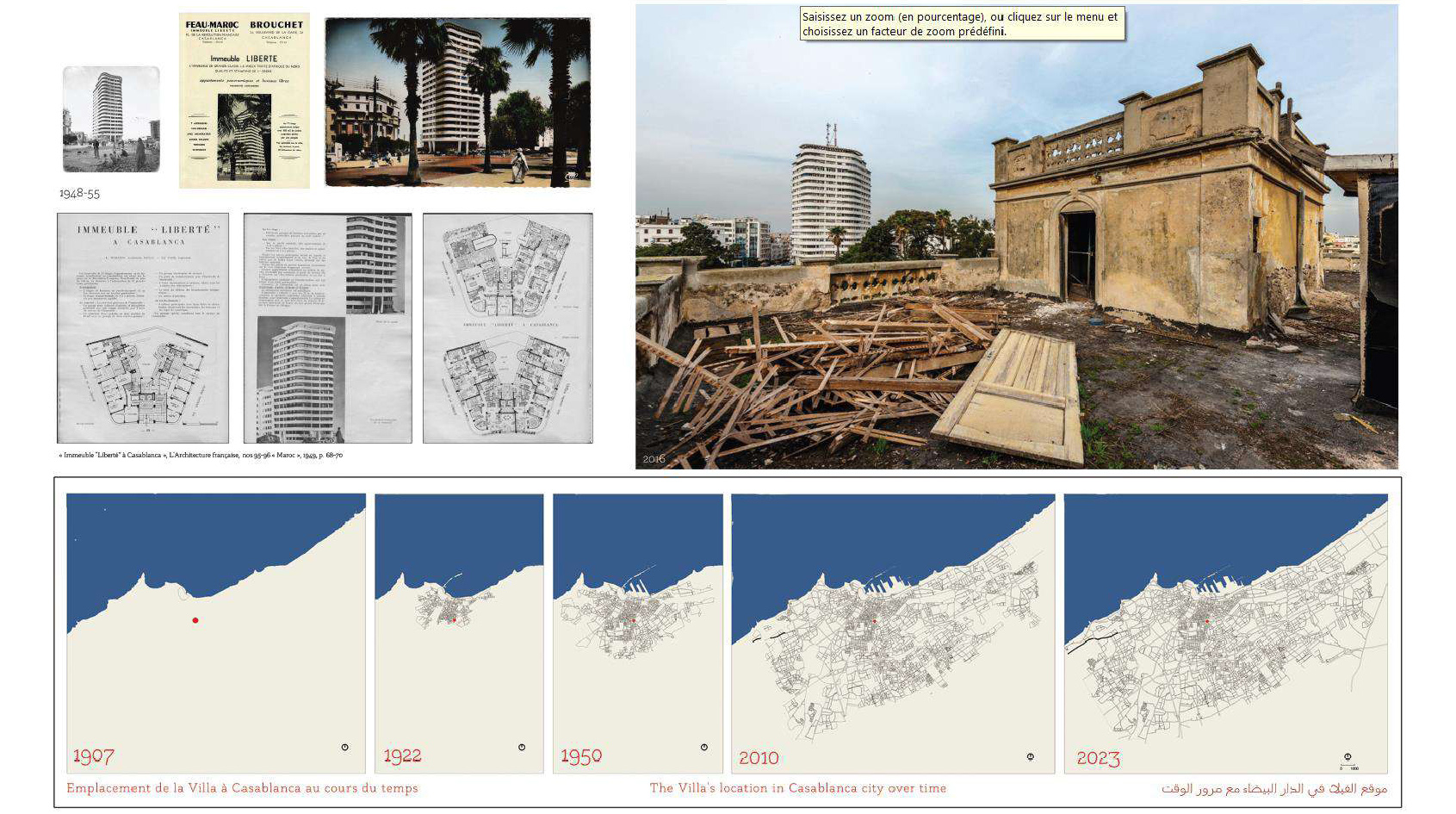

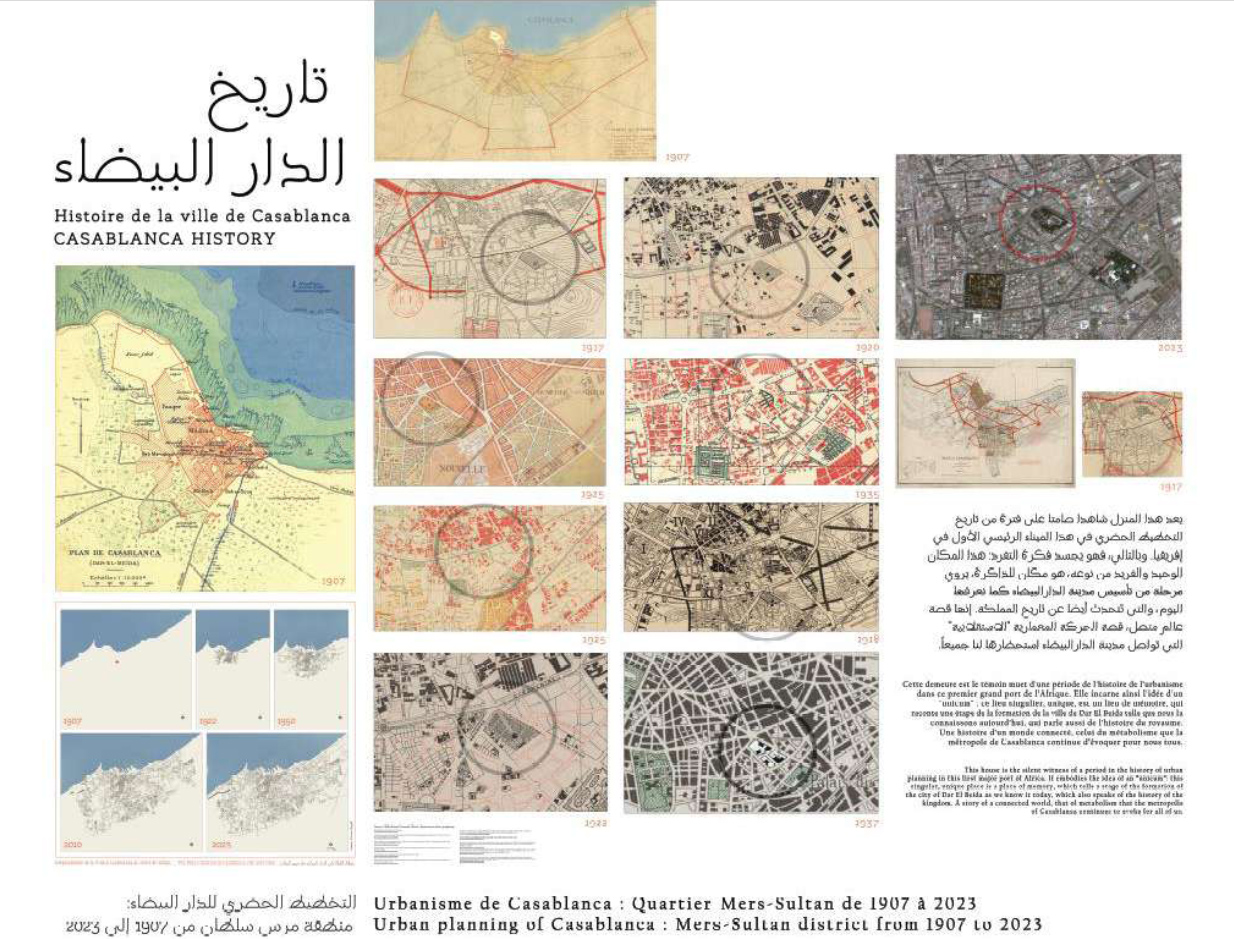

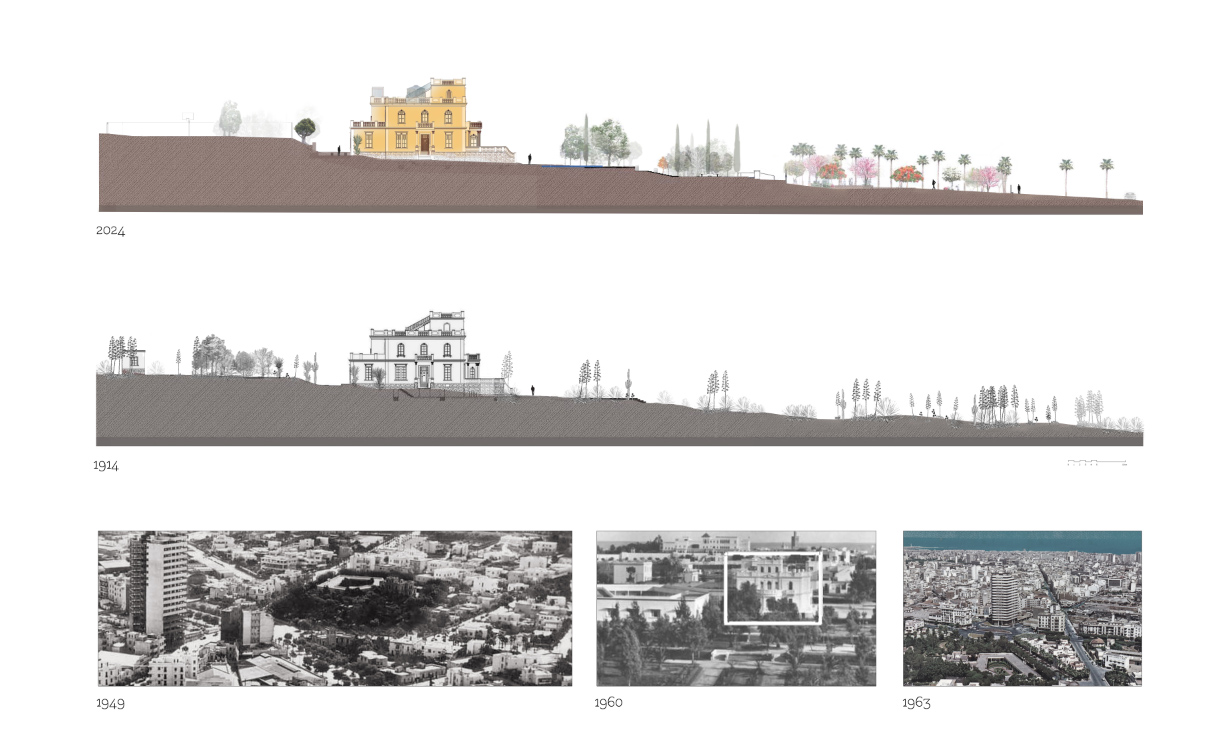

Cette demeure est le témoin muet d'une période de l'histoire de l’urbanisme dans ce premier grand port de l’Afrique. Elle incarne ainsi l'idée d'un unicum : un lieu singulier, unique, un lieu de mémoire. Il raconte une étape de la formation de la ville de Dar El Beida. Il nous parle aussi de l’histoire du royaume du Maroc, une histoire d’un monde connecté, celle du métabolisme de la métropole de Casablanca. Casablanca reste encore aujourd’hui un laboratoire d’exception où l’art de bâtir perdure dans un dialogue fécond entre les maalmines de la tradition et les « styles » importés d'ailleurs, entre les matériaux ancestraux et ceux plus innovants,et que cette Villa par sa matheriauthèque a voulu dévoiler au public : montrer comment elle avait été fabriquée, entre plusieurs époques de la ville de Casablanca. L'objectif attendu de cette restauration architecturale était de faire comprendre aux futurs visiteurs combien cette Villa, une des premières du genre, donne à lire l'état de l'architecture à l’aube du XXème siècle au Maroc, et plus particulièrement à Casablanca, ville-monde à l’urbanisme avant-gardiste. Les possibilités techniques d’une modernité naissante clairement lisibles dans cette demeure, font écho à une ville en pleine croissance dont elle était l’un des avant-postes du quartier naissant de Mers-Sultan. La villa Carl Ficke ne fut habitée que quelques mois par son propriétaire, l'Allemand Carl Ficke. La destinée de cette demeure a été préservée du depeçage autour du foncier dans un quartier convoité. Bien qu’oubliée par le grand public, la villa a été au cœur d’une autre histoire. D’abord celle de la protection de l’enfance en prenant le nom de la pédagogue Pauline Kergomard en 1926, puis de l’éducation secondaire en devenant le collège Khnata Bent Bakkar en 1962.

SAVOIR RESTAURER SANS DENATURER NI MODIFIER

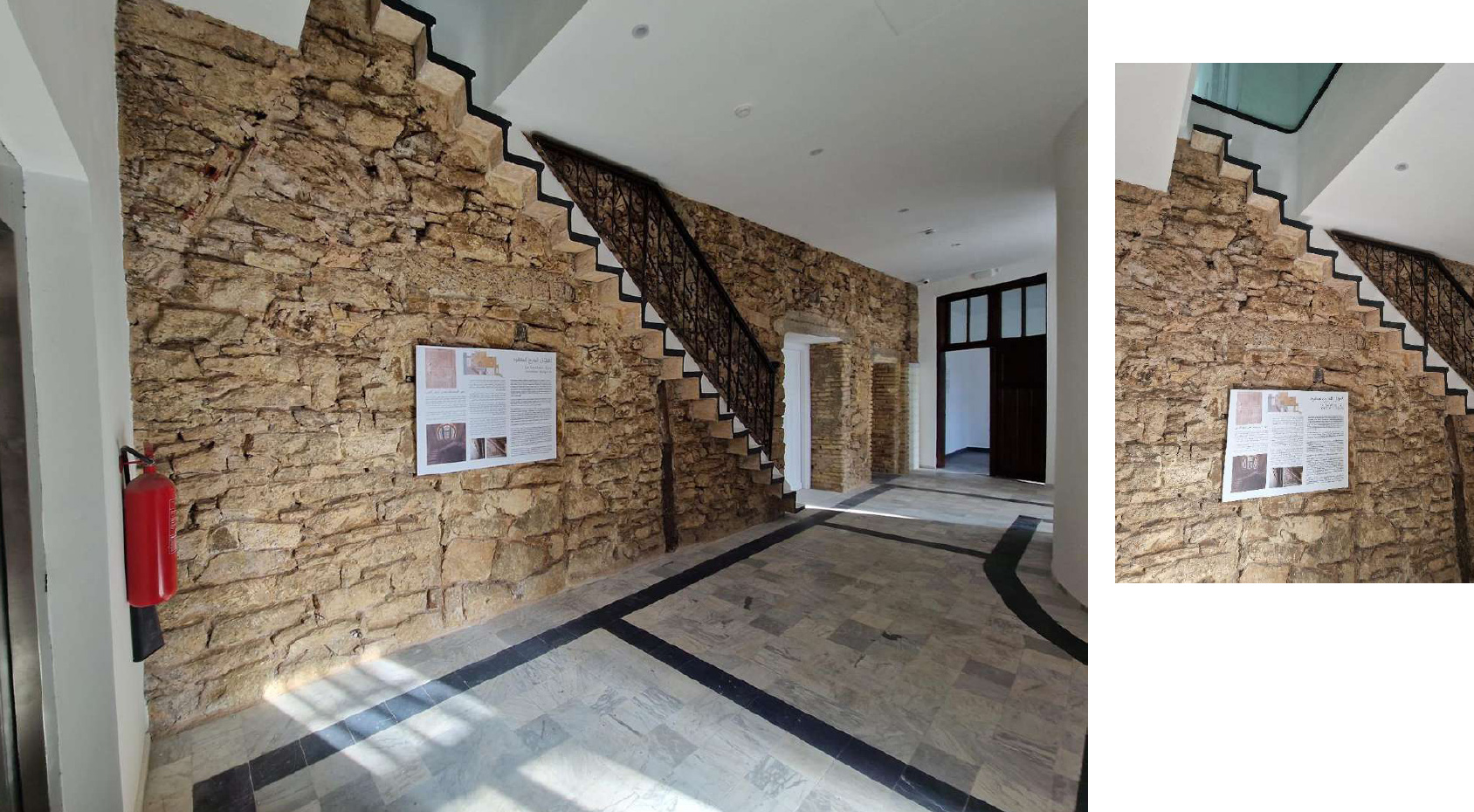

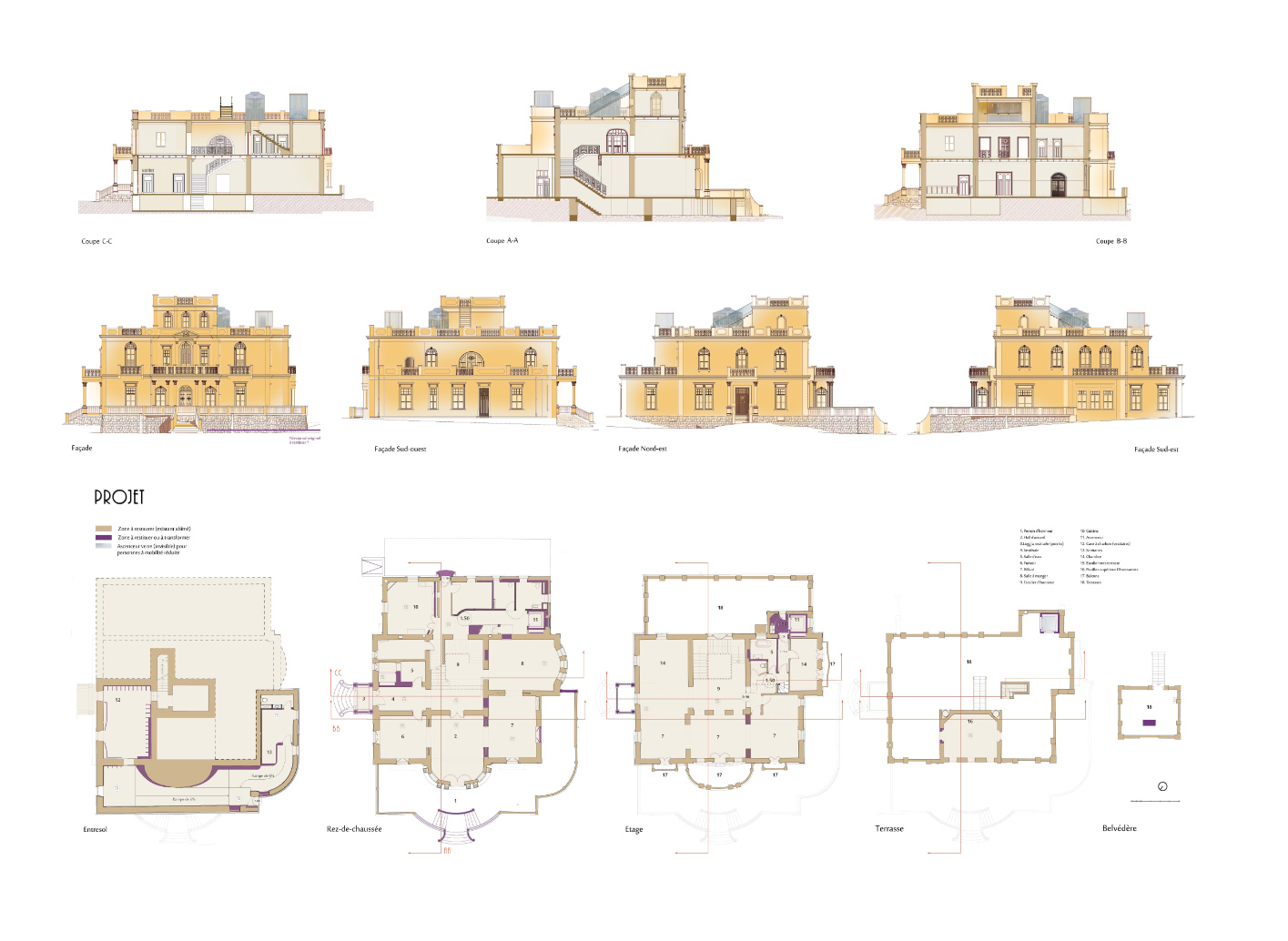

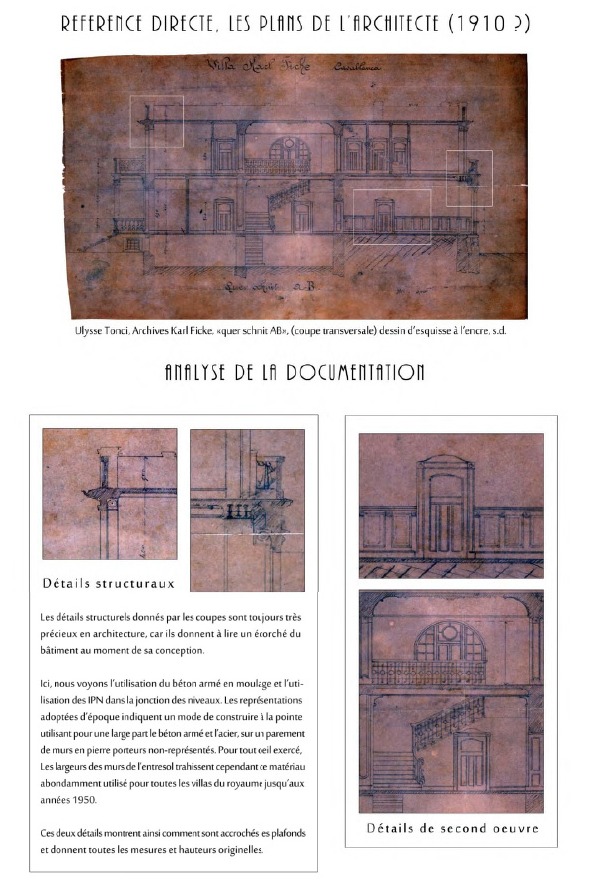

Pour assurer la préservation de ce lieu de mémoire, la démarche a été de « conserver et de révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument [qui se fondent] sur le respect de la substance ancienne et de documents authentiques » (Charte de Venise). L’importance du choix de véritables professionnels, expérimentés pour suivre ce type d'opérations, si différentes du processus architectural d'une réalisation conventionnelle, était une gageure sur ce site. Cette démarche constitue un modèle du travail essentiel des historiens, à la faveur de laquelle peuvent converser, plus d’un siècle après les faits, trois d’entre eux, marocain, allemand et français, (représentant les entités impliquées dans ce drame qui s’est joué à Casablanca), ont remis à l'architecte des archives et elle a pu remonter avec eux l'histoire de ce lieu. Tout en étant attentive à ce qui constituait la Villa pour reproduire des techniques ancestrales lorsqu’il le fallait, comme les enduits de chaux qui ont donné à Dar El Beida sa couleur blanche et qui ont façonné une autre identité pour cette demeure où une couleur plus proche de l’ocre jaune des sols, joue un rôle mémoriel atypique. C’est pourquoi nous avons voulu conserver les mises en œuvre originales, à même de protéger un vocabulaire architectural singulier. Toute l'architectonique de ce bâtiment édifié dans les premiers balbutiements du ciment armé sur la côte africaine devait être convenablement restituée en conservant à l’esprit que seuls les planchers étaient en béton armé (maigre) sur une charpente en IPN d’acier. Les précautions scientifiques prises dans ce type d'approche supposent une expertise complète – à la fois historique, technique, scientifique – permettant d'évaluer l'état de conservation des structures, mais aussi de s'assurer que l'objet final présentera l'image attendue : ici celle d'une des premières villas européennes de Casablanca qui est aussi un lieu d’histoire de Casablanca. Cependant, la Villa qui s’inscrit dans la Modernité n’est pas construite sur une ossature en béton armé, comme les Villas qui suivront ensuite : sa structure est en pierre hourdée à la chaux.Démolir un édifice c'est participer à la crise environnementale, produit de l'Anthropocène. Le restaurer dans son écrin végétal d’origine, ouvert aux citoyens, est un acte fort dans une métropole aussi complexe que Casablanca, un défi pour l’inscrire dans un futur à la mesure de son histoire.

Pour ce faire, lui rendre son aspect originel était important, restituer l’esprit du lieu, dans la logique qui l’avait vu naître, est l’un des objectifs de ce projet dès ses prémisses. Héritiers d’un chef d’œuvre établi dans un parc relativement méconnu, dont la ville est également le dépositaire, nous avions à cœur de restituer, la logique de fonctionnement d’un site malmené par les âges, qui devait être donné à comprendre dans le contexte d'un paysage encore relativement vierge dans la première décennie du siècle dernier, difficilement imaginable aujourd’hui du fait de la densité actuelle de la ville.

L’AUTHENTICITE. POUR UNE RESTITUTION SCIENTIFIQUE DE LA VILLA

Rappelons que la villa, avant l’ouverture du chantier, était dans un état très inquiétant : multiples infiltrations d’eau, armatures des aciers fortement corrodées, arbres poussant à l’intérieur et sur les terrasses, effondrements partiels, vitraux brisés, portes et grilles installées sans considérations architecturales, poids de surélévations adjointes à la fin du XXème siècle, etc.. S'il a donc fallu s'occuper de sauver le site en refaisant, comme il se devait d'abord le clos et le couvert, pour arrêter le processus de dégradation, il a fallu aussi continuer de documenter la Villa, pour la restituer dans son état de 1914. Des plans, des photographies, toutes sortes de textes, ont accompagné ce travail d’enquête. Mais aussi, et nous le verrons en détail, les matériaux qui constituent la Villa. Ces archives nous ont offert la possibilité de restituer et de donner en partage ces techniques historiques qui ont façonné la ville et qui sont souvent méconnues.

LA QUESTION DE LA DURABILITE ET DES NOUVEAUX MATERIAUX

Toutes les constructions majeures du XXème siècle doivent souvent, 30 à 50 ans seulement après leur construction, bénéficier de sérieuses réparations venant répondre aux pathologies récurrentes du béton armé . La Villa Carl Ficke elle n’a fait l’objet d’aucune vraie réparation avant celle-ci : de vilaines étanchéités ont été refaites, il y a une quarantaine d’années qui ont… hâté les infiltrations ! Cependant, la Villa Carl Ficke n’a de béton que ses planchers : son ossature n’est pas en béton armé mais en pierre. La Villa est entièrement construite en pierre et c’est sans doute cela qui l’a sauvée de l’effondrement. Sur cette question, il est évident que la Villa Carl Ficke pose toute la question des bétons de ciment et armatures d'époque, ce matériau alors est balbutiant et donc fragile. Aujourd’hui, il faut aussi interroger les bétons de remplacement. On sait que tout ce qui est construit en béton dépasse difficilement le siècle et que nombre d’édifices posent de vrais problèmes structurels au bout de quelques décennies seulement du fait des pathologies nombreuses du matériau béton, «initialement perçu comme un matériau inaltérable. Les études physicochimiques mettent en évidence un matériau poreux, sensible aux échanges, dont la fragilité résulte de la qualité de sa mise en œuvre et de son exposition ». Le matériau vieillit inéluctablement, plus ou moins bien. Ses corrosions elles, sont inévitables. Il a été opté, avec l’ingénieur du projet, pour les options techniques les plus adéquates pour l'étanchéité qui ne remettaient pas en cause la structure première et ne la remplaçait que par nécessité. Toute l’approche structurelle s’est faite avec beaucoup de respect du lieu là où ailleurs on choisit trop souvent la facilité en démolissant pour reconstruire. Nous avons voulu très tôt limiter l’intervention à sa stricte nécessité au profit d’une démarche globale de restauration que ces pages retracent. La Villa a été partiellement évidée des structures trop abîmées pour pouvoir les remplacer progressivement en traitant la corrosion et en substituant des aciers de meilleure qualité aux premiers, avec un contrôle rigoureux de chaque phase, assurée là-encore par une entreprise exemplaire. Beaucoup d’éléments ont été testés en laboratoire ou à l’échelle 1 sur le site, et beaucoup d’essais de stabilité ont été opérés à chaque fois que nécessaire notamment sur les éléments historiques comme l’escalier d’honneur qui a été renforcé de façon chirurgicale sans le démonter.