Centre d'Interprétation du Patrimoine sur la ville de Tiznit (2013-2025)

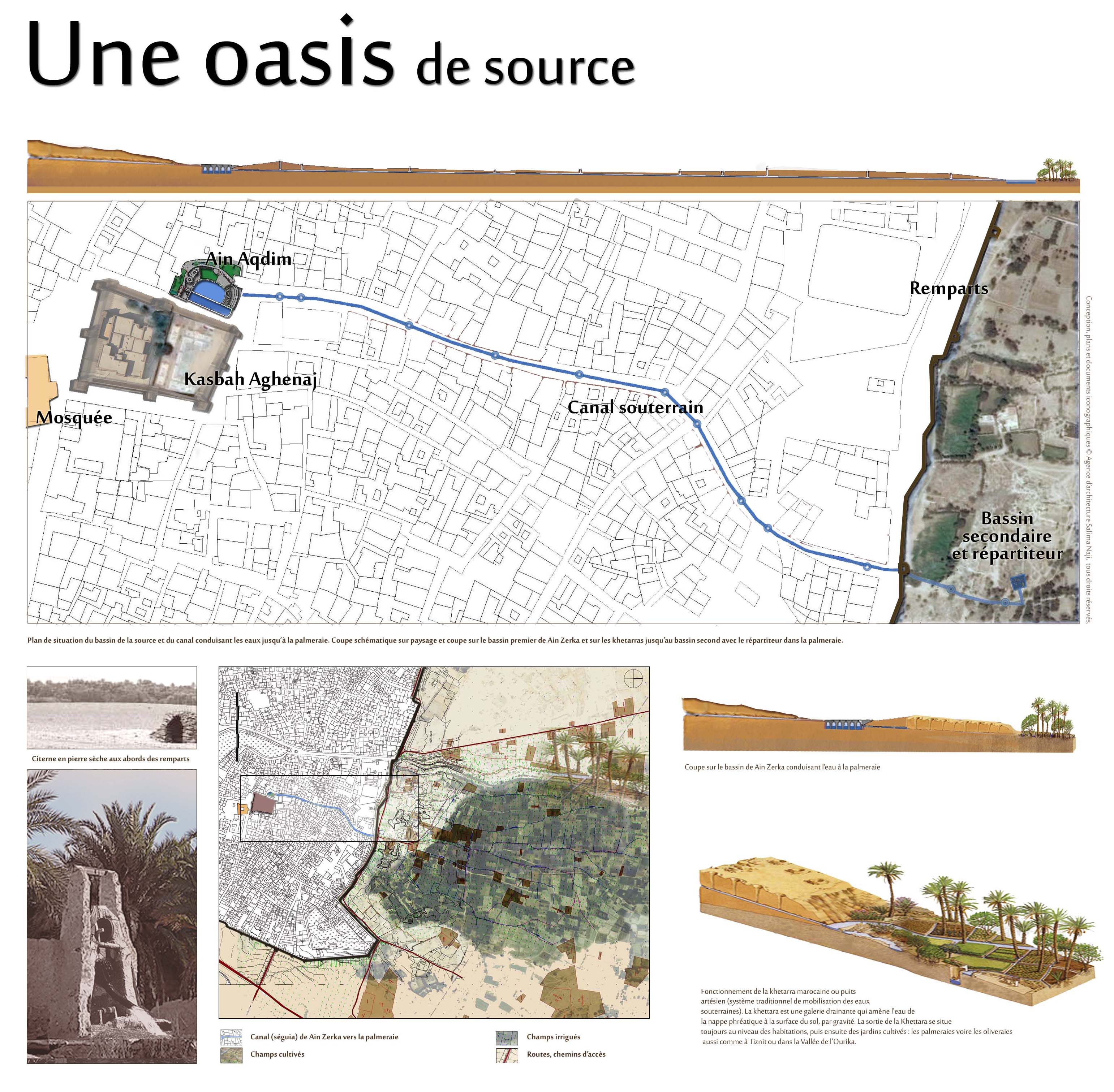

Ce projet s’inscrit ainsi dans la volonté de revaloriser le centre historique de l’ancienne médina. Situé dans l’enceinte d’une kasbah (citadelle) bâtie en 1810, le projet comprend la restauration du monument puis la création d’un centre d’interprétation du patrimoine (CIP). Le parti pris du projet consiste à proposer un cheminement culturel dans l’histoire de la ville par la promenade autour et dans l’ancienne citadelle, son clos transformé en jardins englobant un théâtre de plein-air et un espace muséographique. La structure est tournée vers le jeune public en proposant l’idée d’un jardin ouvert sur la ville pour faire entrer le musée ou le CIP dans les habitudes des Tiznitis. Le jardin-musée devient l’espace de la sensibilisation au patrimoine, permettant d’associer ouverture culturelle et amélioration de l’espace quotidien des urbains. Ce programme ambitieux s’est matérialisé et affiné au fil des années en évoluant vers la forme qu’il a désormais, de concert avec les pouvoirs publics, les élus et les associations culturelles. Après avoir restauré une partie du monument historique de la Kasbah Aghenaj dans ses remparts (2008) et transformé la partie nord de la forteresse, un théâtre de plein-air a été installé (2009), le principe d’un espace muséographique est accepté selon trois composantes : un espace musée dans la forteresse, un espace associatif et un centre de valorisation des archives sur la parcelle limitrophe. L’ensemble des bâtiments est construit en terre crue, le musée est entièrement réalisé en pisé. Les deux autres bâtiments conjuguent deux matériaux : la pierre, pour ses qualités d’aspect et de pérennité, et l’adobe – briques crues de paille et de terre –, plus facile à mettre en oeuvre que le pisé mais qui permettra in fine des qualités d’hygrométrie et de confort comparables. Or, le projet construit en terre crue a été autorisé à un moment où le code de l’urbanisme ne permettait aucun assouplissement en vue d’une utilisation innovante des techniques dites traditionnelles, jusque-là presqu’interdites. Le bâtiment est autorisé en 2010, le marché de recrutement de l’entreprise adjugé en 2011, c’est-à-dire avant la nouvelle législation de 2013, et il doit donc tenir compte des normes en vigueur. Cependant, les aléas du financement public amènent à un début des travaux en 2013, puis une suspension de ces derniers suite aux inondations de 2014 obligeant d’importants travaux de drainage. Et d’autres arrêts du chantier dûs à des aléas aussi administratifs que financiers vont venir encore retarder sa livraison. Les autorités et les bureaux d’études considéraient jusqu’en 2013 que

les matériaux traditionnels n’étaient qu’un décor et ne pouvaient pas jouer le rôle de structure porteuse. Ils imposèrent donc lors des phases d’autorisation un chaînage à intégrer dans la terre, sans aucune réflexion sur le matériau, comme cela leur fut pourtant soumis en phase de projet et tout au long des autres phases à plusieurs reprises, alors que la durée imposée aux études aurait pu le permettre. Jusqu’au bout et sans jamais daigner revoir ses plans, le bureau d’études a préconisé des poteaux porteurs denses et surdimensionnés, très rapprochés, arguant sans cesse du règlement parasismique et de la sécurité du public. Les arguments du bilan carbone et de l’utilisation minimisée du béton armé n’avaient alors aucun crédit, surtout pour un bâtiment destiné à accueillir le public. On a décidé donc de décoller la structure porteuse de l’enveloppe de pisé pour faire oeuvre de pédagogie et d’honnêteté et pour ainsi faire prendre conscience des enjeux constructifs en comparaison des dispositifs ancestraux en terre qui ne séparaient pas l’enveloppe de la structure. Dans l’oasis de Tiznit, tous les bâtiments étaient en effet, jusqu’à la fin du 20e siècle, édifiés en terre. Il était donc important de montrer que cela était toujours possible – sans négliger l’innovation – et même nécessaire, la terre étant parfaitement adaptée aux conditions climatiques. Le bâtiment du musée est par conséquent construit avec une enveloppe de pisé très épaisse, avec des ouvertures limitées permettant une isolation maximale. Une ventilation passive est provoquée par un décollement des niveaux supérieurs favorisant la circulation de l’air du bas vers le haut le long de la paroi de terre crue. Les adobes sont aussi utilisés pour les aménagements intérieurs pour conserver au lieu ses qualités hygrométriques et leur donner une douceur et une consistance particulières attachées à la terre crue. La ventilation des espaces supérieurs permet de déstocker la chaleur reçue en journée. Les terrasses sont isolées et chaulées en blanc pour un rayonnement à l’impact limité. Lors des pics de température, les bâtiments construits en terre crue ont prouvé leur efficience, évitant le surcoût habituel de climatisation. Les contraintes d’un matériau exigeant Les remontées capillaires dans les fondations et dans le soubassement sont évitées surtout dans cette région où la proximité de l’océan (14 km) les favorise. Les projets contemporains cherchent à mieux protéger le pisé des transferts d’humidité avec le sol en le posant sur une plateforme étanche. Le socle en béton du musée présente un léger porte-à-faux pour mieux mettre en valeur le pisé dans les vues extérieures du bâtiment et souligner ainsi son emploi. L’éclairage extérieur est intégré, de même qu’un drainage périphérique. La base, en béton armé et en pierre avec barrière capillaire de chaux pure sous une ligne de briques crues, est un bouclier qui bloque les échanges avec le terrain. Le pisé est mis en oeuvre dans des coffrages métalliques à progression linéaire. La terre est mélangée à de la chaux selon un dosage spécifique et compactée avec un fouloir pneumatique. Pour l’entreprise, construire en pisé est difficile, son expérimentation est donc un préalable nécessaire avec une rigueur de mise en oeuvre et de suivi qui fait défaut généralement par rapport à un projet en béton armé, où les ouvriers croient que tout se rattrape en second oeuvre et de ce fait bâclent le gros oeuvre. Il aura fallu changer certaines mauvaises habitudes de chantier pour s’assurer de mises en oeuvre pérennes de la terre. À l’intérieur, les matériaux sont omniprésents : le pisé apparaît, brut, en

rappel de l’extérieur ; adobes et pierres sont présentés dans des procédés mixtes en fonction de la thématique des salles. Des voûtes en matériaux biosourcés (bambous et palmes) et terre occupent divers points d’articulation entre les espaces muséographiés. Une petite salle de projection reprend elle aussi les formes organiques en terre crue et ménage divers niveaux de lecture d’un espace où les sens sont stimulés. Enfin, un grenier collectif en pierre et en bois a été construit à l’échelle 1 :1 pour magnifier l’une des institutions les plus importantes de l’Anti-Atlas.