SALIMA NAJI

- Site : https://salimanaji.com

- Adresse : 12, rue de Tanger Kénitra MAROC 14000 KENITRA

Dans son ouvrage manifeste, "Architectures du bien commun, éthique pour une préservation", (Genève : Métis presses, 2025 seconde édition), Salima Naji raconte son parcours, du sauvetage d’architectures collectives à des architectures sociales où l’ensemble des savoir-faire issus de ces sites remarquables, est transféré dans des projets sociaux et étatiques « contemporains » : bâtis avec des entreprises locales dans le cadre réaliste des marchés publics.

Architecte DPLG (École nationale supérieure d’architecture de Paris-La-Villette 2002) et anthropologue (thèse de doctorat de l’EHESS Paris 2008), usant de cette double casquette, défend une architecture à dimension humaine, innovante et respectueuse des écosystèmes. Elle ancre l’architecture dans la matérialité des territoires, pour de grands projets portés par le gouvernement marocain, la revitalisation du Ksar d'Assa (2005-2011) ou encore la régénération de la forteresse d'Agadir (2017-2022), comme pour des projets plus modestes conçus avec les communautés dans l'arrière-pays.

Sa pratique est doublée d’une activité scientifique dans de nombreux programmes de recherche-action internationaux qui interrogent la durabilité et la relation profonde entre les sociétés et leur environnement. Sa thèse de doctorat en anthropologie sociale (École des hautes études en sciences sociales à Paris) a pour objet une réflexion sur l’héritage de l’institution des greniers collectifs et vient compléter une formation Beaux-Arts et un troisième cycle en Arts, Esthétique et technologies de l'image à Paris 8. Elle est membre du comité scientifique du Musée berbère du Jardin Majorelle depuis sa création en 2011 dont elle a notamment conduit la section d'architecture mais également plus récemment, le commissariat d'une exposition de synthèse au Mucem de Marseille.

Global Award for sustainable architecture, 2025 (Venise), Mention Honorable du Prix de l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC-RAIC), Grande médaille d’or de l’Académie d’Architecture de France en 2024 (Paris), Prix européen d’architecture Philippe Rotthier (Mention renouveau des techniques vernaculaires, Bruxelles). Elle est Chevalière des Arts et des Lettres de la République française pour l’ensemble de son parcours (2017), compte parmi les 100 women architects in practice repérées par le RIBA (Royal Institute of British Architects) en 2023 ainsi que tout dernièrement avec The Bloomsbury Global Encyclopedia of Women in Architecture (1960–2020), 2025.

Salima est née à Rabat le 19 mai 1971, de Elise Ségur, professeur de mathématiques dans l'enseignement public au Maroc, et de Ameur Naji, géomètre-topographe. C'est parce que toute la famille se retrouve auprès du père et ses équipes dans le Maroc rural, depuis son enfance, qu'elle a pu ensuite développer le sauvetage de greniers collectifs (une dizaine), de mosquées et synagogues, d'habitats collectifs ksours ou quartiers (dans cinq provinces du Royaume). La région de sa mère, l'Occitanie, est une région riche en patrimoines bâtis, importants à ses yeux et qu'elle découvrira émerveillée petite, lors des grandes vacances où son grand oncle maternel lui communique le virus de la terre crue et de la pierre, en tant que bâtisseur.

Son voyage au Mali en 1995 est fondamental : elle découvre, pendant 40 jours, des traditions constructives en terre crue alors intactes, à Djenné, Mopti, Gao, où elle y rencontre des constructeurs, en pays Dogon, sur le fleuve Niger. Ses premières recherches portent sur l'architecture de terre du MAROC, "Agonie des hautes demeures de terre crue de la vallée du Dadès, Maroc présaharien", 1994 Maîtrise d’Arts Plastiques, Université de Paris VIII, Mention TB. Mon troisième cycle DEA est soutenu en 1996 D.E.A Esthétiques Sciences et Technologies des Arts, "Des témoignages encore vivants de l’art berbère dans les architectures du Maroc présaharien", Co-direction de recherche Université de Paris VIII (Laboratoire A.T.I) et Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales où j'entamerai une thèse en 1999 en anthropologie sociale. Elle a publié de multiples ouvrages, "Art et architectures berbères" Edisud, 2001, "Greniers collectifs de l'Atlas", 2006, "Ksar d'Assa", 2011, la préface à la réédition de "Kasbah berbères de l'Atlas (1938) Henri Terrasse (Actes Sud 2010) et des catalogues d'exposition comme Amazighes, Mucem-Presses du réel, 2025.

|

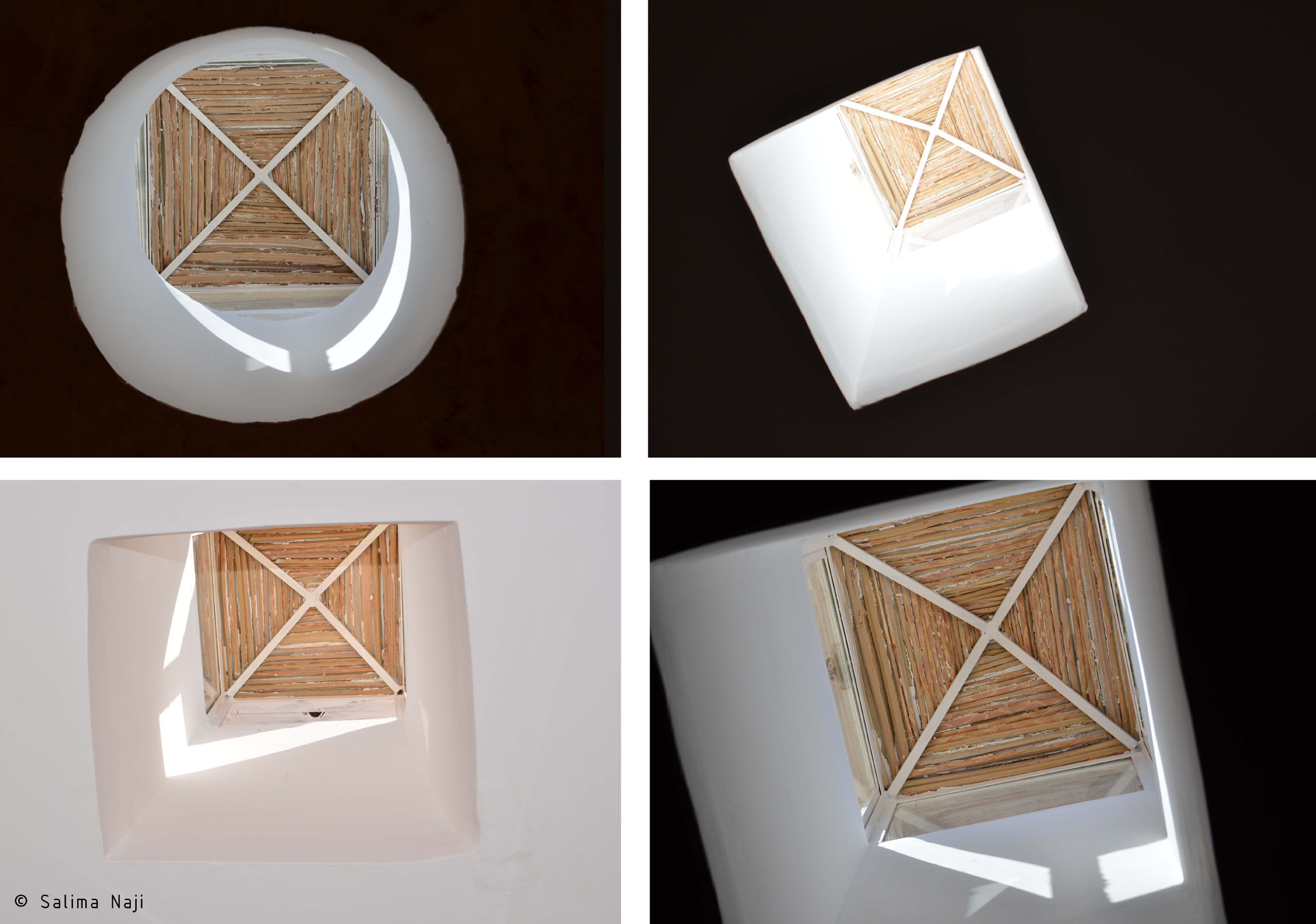

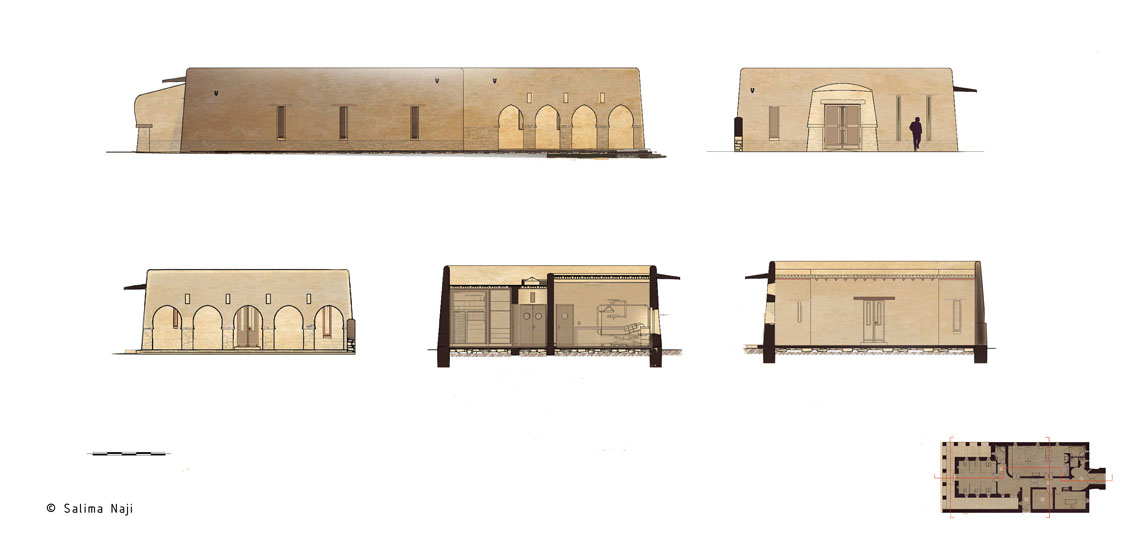

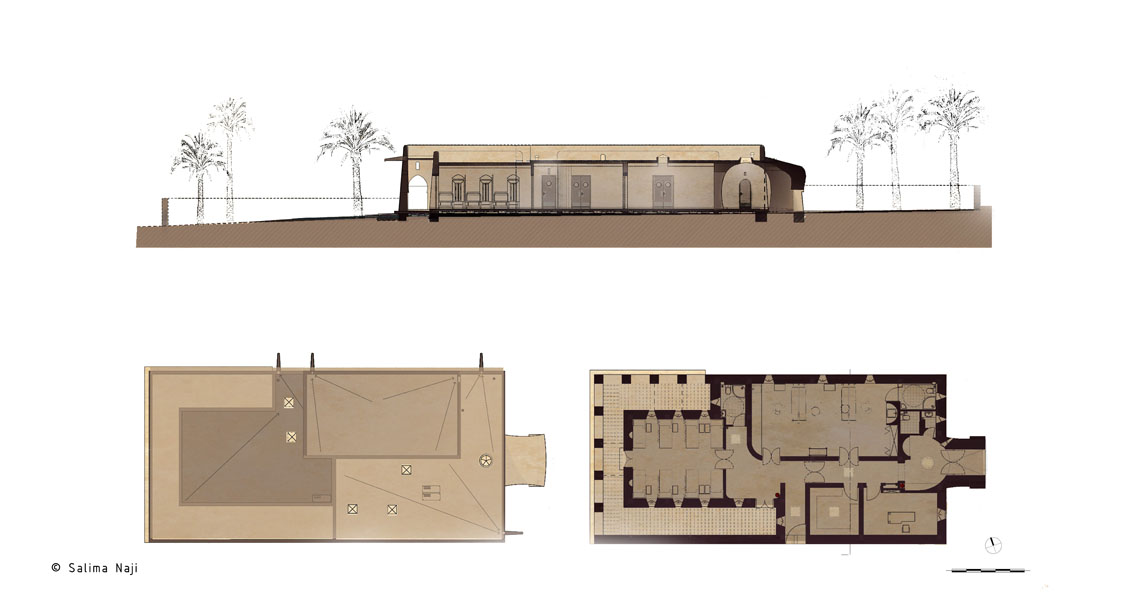

Maternité de Tissint (2015)

Une Maison de la maternité articulant pierre et terre

Pour la jolie oasis de Tissint, actuellement défigurée par un urbanisme chaotique, une petite Maison de la maternité a été proposée, entièrement en terre sur un socle de pierre. La porte d’entrée, sorte de bouche tout en longueur, fait référence aux portes régionales en saillie, elle prépare

l’accueil en un rafraîchissement premier permis par la largeur des murs, la hauteur assez basse sous plafond de sa demi-coupole et l’épaisseur du matériau terre. Elle débouche sur une petite salle d’attente de forme organique circulaire, aux lignes douces, sorte de matrice toute en rondeur,

perceptible depuis l’extérieur.

Tout le projet a essayé de travailler la douceur des formes et des matériaux en l’associant au principe du soin à donner à la future mère, pour bénéficier, à côté des salles plus cliniques et lisses destinées à l’accouchement, de salles réservées au repos. La terre est réputée bénéfique à la récupération de

la fatigue nerveuse – la terre n’est-elle pas parfois partiellement utilisée en milieu hospitalier en Europe, en complément d’autres matériaux ? Une fois la construction terminée et après la mise en fonctionnement du bâtiment, nous avons interrogé les sages-femmes et infirmières travaillant dans le

lieu ainsi que les bénéficiaires. Toutes, à notre grande joie, ont expliqué qu’elles avaient trouvé dans ce bâtiment une paix rare en comparaison d’établissements de ce type où elles avaient pu travailler auparavant, notamment grâce au matériau, qui aurait eu la vertu de rasséréner d’emblée les plus angoissées. Du côté des autres bénéficiaires, les femmes déclarent ainsi se sentir protégées dans un moment particulièrement singulier de leur vie. La question des températures n’est même plus évoquée, puisqu’au plus fort de l’été, il y avait entre le dispensaire attenant en béton armé bénéficiant pourtant de la climatisation, une amplitude thermique de près de dix degrés Celsius (température extérieure : 45o C, températures intérieures du dispensaire contigu en béton : 37o C, maternité en terre crue : 27o C).

La « modernité » ostentatoire s’est traduite par une course au prestige aux dépens du vrai confort. Ici il s’agit d’une modernité plus complexe et qui renouvelle la tradition. L’architecture est bien créée au profit de ceux qui l’habitent et non de ceux qui la regardent. Écoconstruire, c’est saisir une société dans toute sa complexité et tenir compte de tous les paramètres environnementaux (géologie, climat, couvert végétal…) ; économiques (activités productives, revenus des ménages, capacités de financement des pouvoirs publics…) ; sociaux (structures démographiques, vieillissement, structures familiales, place des jeunes, des enfants, approche genrée…) et culturels (pratiques quotidiennes, pratiques festives, imaginaires, désirs…) comme nous avons essayé de le faire dans les provinces où nous avons eu l’autorisation à construire de la sorte.

|