Réhabilitation et mise hors d'eau d'un monument fondateur (2012-2015)

De cette mosquée, aux deux âges superposés, mise au jour par les fouilles et stabilisée, le programme prévoyait de s’occuper du minaret très ruiné et fragilisé mais ayant conservé une partie de son exceptionnel décor. Cet ensemble architectural vient témoigner de l'importance de la cité d’Akka, liée à la mythique cité médiévale de Tamdoult et qui va connaitre au XVI° siècle une nouvelle ère, marquée par les flux renforcés entre l’Anti-Atlas, berceau de la dynastie saadienne, et le grand Sahara.

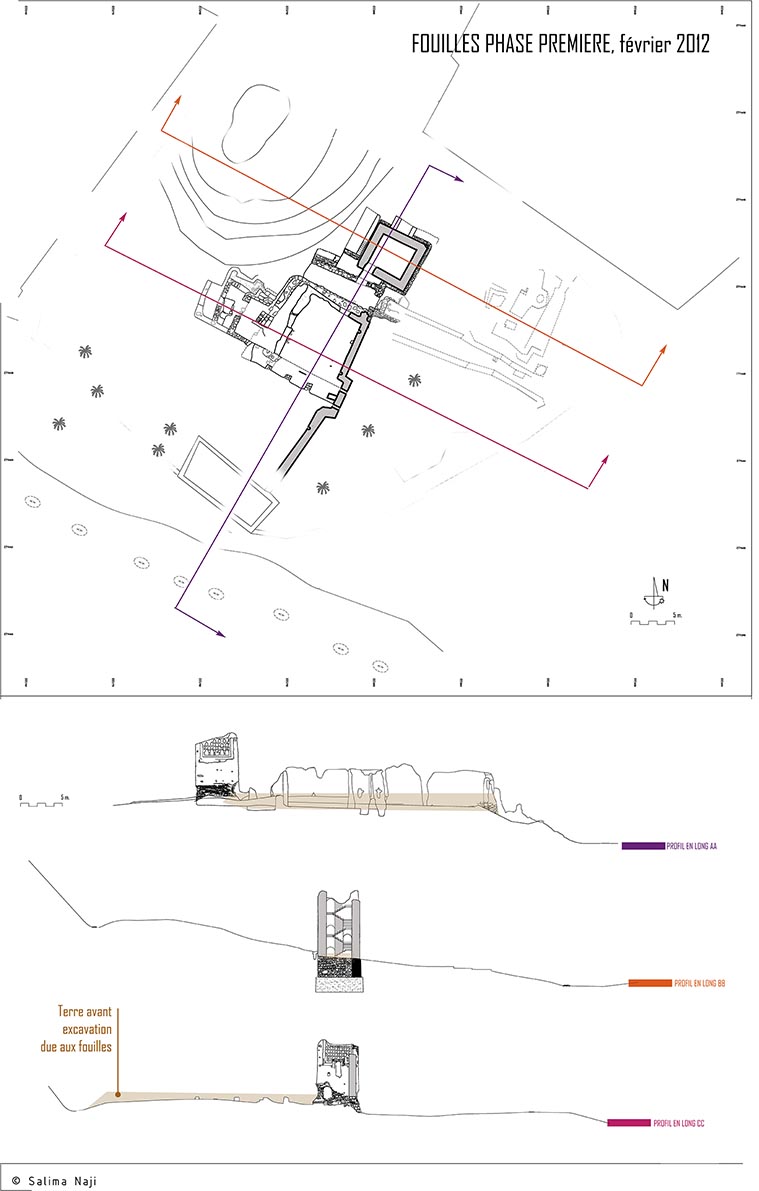

Ce projet avec une mise hors d'eau en zinc, quasi-invisible mais qui sauve ce bâtiment sans couverture (et donc vulnérable à la pluie) met en valeur l'idée d'une conservation qui s'en distingue néanmoins; par un dispositif original. Le projet a essayé de sauver un ensemble construit sur la durée associant diverses techniques autour de la terre. Il s’est déployé en plusieurs phases de 2012 à 2015 : deux campagnes de fouilles archéologiques associées à des phases de sauvegarde du site dans son intégrité.

Mais c'est l'approche communautaire de la restauration qui est sans doute l'aspect le plus interessant de ce projet, important pour les habitants du site. La restauration et la restitution ont été réalisées sans utiliser de moyens sophistiqués pour essayer de retrouver patiemment les techniques de constructions premières. Ainsi, il a été très emblématique, de remonter les voûtes sur des gabarits de bois et de briques crues, et surtout en utilisant de la cendre sur les voûtes pour s’assurer de leur stabilisation (en sus de la chaux) pour poursuivre plus aisément l’élévation des niveaux de voûte du minaret. L’approche archéologique lente a favorisé au départ l’utilisation de ressources essentiellement humaines pour déblayer les strates et atteindre les différents niveaux inférieurs : l’utilisation d’une main d’œuvre locale formée par les archéologues pour déblayer les strates et atteindre les différents niveaux inférieurs. Notre démarche de restauration dans la région impliquait pareillement une approche respectueuse du site, faite avec les habitants locaux et les ressources locales. Le budget qui englobait les deux campagnes de fouilles et l’ensemble des éléments architecturaux à stabiliser ou à réhabiliter devait aussi rester dans un ordre de dépenses modestes. Le pisé et les briques crues ont été fabriquées sur le site à partir des déblais archéologiques (et de la paille pour les adobes). Tous les gabarits utilisés pour construire ont été fabriqués à partir de madriers de la construction ou de palmier. La seule dépense impactant l’environnement est celle liées aux briques cuites venant permettre la restitution des façades du minaret construit dans ce matériau. La technique de production particulière maîtrisée uniquement à Fès à 1000 km du site, par des entreprises spécialisées dans la restauration ont finalement été implémentées à Tata dans un atelier de potier ayant bénéficié d’une aide de l’État pour acheter un four à gaz. Il a fallu faire de nombreux essais avec le potier avant d’atteindre le niveau escompté afin de réduire l’impact environnemental du transport des briques.

La performance tient dans cette réhabilitation de techniques ancestrales qui exige une innovation constante pour les transposer dans une société qui a récemment adopté l’encadrement normatif de la construction par le béton armé.

Restituer, discrètement différencier, restaurer, stabiliser.

Le projet architectural s’est d’abord soucié de stabiliser l’oratoire en terre crue avec l’ensemble de ce qu’il restait de la mosquée. Les techniques en terre crue et des stabilisations au blanc d’œuf et à la chaux ont été utilisées. Puis, il s’est agi ensuite de réfléchir à la sauvegarde du minaret en terre cuite dans une logique de restitution complexe mais en utilisant les mêmes dimensions de briques avec une couleur différente pour bien marquer l’ajout contemporain par rapport à la base existante, et respecter ainsi la Charte de Venise.

La ruine différenciée du minaret posait le problème des différences de niveaux obligeant à remonter l'ensemble des murs jusqu’à trouver un point de stabilisation et de sauvetage du bâtiment. Toute cette restitution des parties manquantes s'est faite en conformité avec les techniques ancestrales, seule la brique était d'un ocre moins rouge pour que se perçoive la différence. Le motif du shebka (filet, savant ornement provenant des modèles almohades), emblématique du minaret a été remonté sans le finir par un cadre pour rendre lisible le fait que le minaret qui était sans doute inachevé avait néanmoins été conçu - d'après les fondations fouillées pour pouvoir atteindre une haute hauteur beaucoup plus importante. Très vite, est apparue l'idée de l'infini : le motif du shebka a donc été remonté sans le finir par un cadre. Nous voulions ainsi pour rendre lisible le fait que le minaret qui était sans doute inachevé avait néanmoins été conçu - d'après les fondations fouillées et restituées pour pouvoir atteindre une haute hauteur. L'idée d'un bâtiment remonté a sa juste hauteur, ni trop haut, ni trop courtaud, évoquait ainsi son histoire sans la dévoyer.

Campagnes de fouilles archéologiques, restauration architecturale et restitution

partielle, mise hors d'eau du bâtiment, 2012-2016. Préservation et fouilles archéologiques des

vestiges du site d’Agadir Amghar.

Financement : Partenariat Ministère de la Culture du Royaume du Maroc, Direction du

Patrimoine, INSAP (Institut National des Sciences de l'Archéologies et du Patrimoine) &

Communauté européenne : Coopération italienne CISS.

Archéologues : Pr. Mohamed Belatik, Pr. Abdellah Fili, Pr. Mustapha Atki, Pr Ahmed Saleh

Ettahiri, chercheurs médiévistes ou spécialistes du patrimoine religieux. Architecte : Dc Salima

Naji Situation du projet : Commune de Kasbah Sidi Abdllah Ben Mbark, Palmeraie d’Akka, Anti-

Atlas. Province de Tata Date campagne fouilles premières : 2012 Date campagne Fouilles

seconde : 2014. Date de fin des travaux : février 2016.

Maalmines (maîtres d'oeuvres) originaires du site et issus d'une lignée de constructeurs :

M'Barek Bousgane, Bilal Ettaqi, Ali Messaoudi aidés de Mohamed Aged et Abdellah Boulman.