SALIMA NAJI

- Site : https://salimanaji.com

- Adresse : 12, rue de Tanger Kénitra MAROC 14000 KENITRA

Dans son ouvrage manifeste, "Architectures du bien commun, éthique pour une préservation", (Genève : Métis presses, 2025 seconde édition), Salima Naji raconte son parcours, du sauvetage d’architectures collectives à des architectures sociales où l’ensemble des savoir-faire issus de ces sites remarquables, est transféré dans des projets sociaux et étatiques « contemporains » : bâtis avec des entreprises locales dans le cadre réaliste des marchés publics.

Architecte DPLG (École nationale supérieure d’architecture de Paris-La-Villette 2002) et anthropologue (thèse de doctorat de l’EHESS Paris 2008), usant de cette double casquette, défend une architecture à dimension humaine, innovante et respectueuse des écosystèmes. Elle ancre l’architecture dans la matérialité des territoires, pour de grands projets portés par le gouvernement marocain, la revitalisation du Ksar d'Assa (2005-2011) ou encore la régénération de la forteresse d'Agadir (2017-2022), comme pour des projets plus modestes conçus avec les communautés dans l'arrière-pays.

Sa pratique est doublée d’une activité scientifique dans de nombreux programmes de recherche-action internationaux qui interrogent la durabilité et la relation profonde entre les sociétés et leur environnement. Sa thèse de doctorat en anthropologie sociale (École des hautes études en sciences sociales à Paris) a pour objet une réflexion sur l’héritage de l’institution des greniers collectifs et vient compléter une formation Beaux-Arts et un troisième cycle en Arts, Esthétique et technologies de l'image à Paris 8. Elle est membre du comité scientifique du Musée berbère du Jardin Majorelle depuis sa création en 2011 dont elle a notamment conduit la section d'architecture mais également plus récemment, le commissariat d'une exposition de synthèse au Mucem de Marseille.

Global Award for sustainable architecture, 2025 (Venise), Mention Honorable du Prix de l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC-RAIC), Grande médaille d’or de l’Académie d’Architecture de France en 2024 (Paris), Prix européen d’architecture Philippe Rotthier (Mention renouveau des techniques vernaculaires, Bruxelles). Elle est Chevalière des Arts et des Lettres de la République française pour l’ensemble de son parcours (2017), compte parmi les 100 women architects in practice repérées par le RIBA (Royal Institute of British Architects) en 2023 ainsi que tout dernièrement avec The Bloomsbury Global Encyclopedia of Women in Architecture (1960–2020), 2025.

Salima est née à Rabat le 19 mai 1971, de Elise Ségur, professeur de mathématiques dans l'enseignement public au Maroc, et de Ameur Naji, géomètre-topographe. C'est parce que toute la famille se retrouve auprès du père et ses équipes dans le Maroc rural, depuis son enfance, qu'elle a pu ensuite développer le sauvetage de greniers collectifs (une dizaine), de mosquées et synagogues, d'habitats collectifs ksours ou quartiers (dans cinq provinces du Royaume). La région de sa mère, l'Occitanie, est une région riche en patrimoines bâtis, importants à ses yeux et qu'elle découvrira émerveillée petite, lors des grandes vacances où son grand oncle maternel lui communique le virus de la terre crue et de la pierre, en tant que bâtisseur.

Son voyage au Mali en 1995 est fondamental : elle découvre, pendant 40 jours, des traditions constructives en terre crue alors intactes, à Djenné, Mopti, Gao, où elle y rencontre des constructeurs, en pays Dogon, sur le fleuve Niger. Ses premières recherches portent sur l'architecture de terre du MAROC, "Agonie des hautes demeures de terre crue de la vallée du Dadès, Maroc présaharien", 1994 Maîtrise d’Arts Plastiques, Université de Paris VIII, Mention TB. Mon troisième cycle DEA est soutenu en 1996 D.E.A Esthétiques Sciences et Technologies des Arts, "Des témoignages encore vivants de l’art berbère dans les architectures du Maroc présaharien", Co-direction de recherche Université de Paris VIII (Laboratoire A.T.I) et Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales où j'entamerai une thèse en 1999 en anthropologie sociale. Elle a publié de multiples ouvrages, "Art et architectures berbères" Edisud, 2001, "Greniers collectifs de l'Atlas", 2006, "Ksar d'Assa", 2011, la préface à la réédition de "Kasbah berbères de l'Atlas (1938) Henri Terrasse (Actes Sud 2010) et des catalogues d'exposition comme Amazighes, Mucem-Presses du réel, 2025.

|

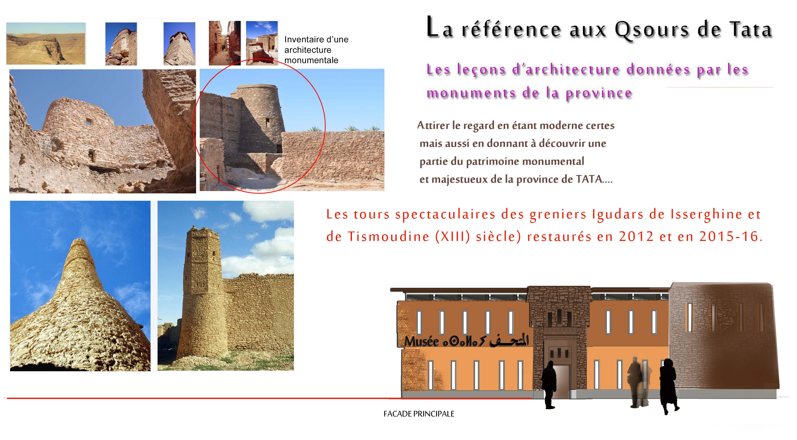

Musée de la résistance (2021)

Toute l’enveloppe du bâtiment est en pisé, adobe et pierre (épaisseur 60 à 80 cm, avec des murs pyramidaux : les RDC ont des largeurs plus larges qu'à l'étage). Les lieux servants et la salle de présentation sont en adobes sans aucun apport de ciment et la charpente est traditionnelle en tataoui, ce fameux tressage de palmes colorés ou de lauriers teints au chaudron. Une poutre traversante de béton armé permet toutefois un dimensionnement de salles plus vastes que traditionnellement. En revanche, la couverture des locaux de production sont en béton armé tout comme la structure de l’ensemble sur semelles de fondation (la législation marocaine impose la structure en béton armé). Les performances en termes de durabilité se situent donc essentiellement autour du cycle de production des matériaux et aux capacités thermiques desdits matériaux premiers ou biosourcés pour un petit budget. Le projet refuse clairement la climatisation. Tous les espaces intérieurs sont ventilés par des systèmes empruntés à la tradition sur les parties hautes du bâtiment ; ce tirage thermique est associé aux dispositifs simples de fenêtres à régler en façade (face au vent dominant/les sorties à l'opposé). Le courant d'air passera en hauteur pour ne pas gêner les travailleurs et simplement rafraîchir la toiture. Une pergola prend le relais également à l’extérieur pour créer de l'ombre et des appels d'air sur la façade des ateliers qui est la plus exposée. Des lanterneaux zénithaux rythmeront les intérieurs pour éviter une lumière trop éblouissante qui empêcherait tout travail manuel. Les portes sur rails ou sur crapaudine (héritage architectural local) en acier reproduisent les mêmes petites ouvertures que dans les parois d’adobes perforées pour la ventilation et l'éclairage filtré. Des lucarnes placées en hauteur dans le local permettent de ventiler la toiture en une zone chaude mais d'autres petites lucarnes en verres avec pavés de verre seront encastrées sur la façade pour éclairer les petits espaces sans laisser la poussière pénétrer dans le bâtiment.

Le projet, placé sur la route vers la province est extremement visible, il rend hommage au patrimoine local en s'appuyant sur les architectoniques locales, mais en proposant de les utiliser dans leur matérialité et non en calepinage ou en cosmétique comme cela se fait trop souvent (influence des auberges). Dans ce vieux pays d'histoire, ce projet s’est proposé d’articuler héritages (matériel et immatériel) et amélioration des conditions de travail en créant de nouvelles normes de confort pour les publics, un accueil spécifiques, des filtres entre les espaces, tout en mobilisant au mieux les ressources existantes et les compétences.

Ce bâtiment incarne sa fonction et en donne une image positive. Le parti pris architectural a été donc de traduire en volume le projet pour que de l'extérieur il fasse signal : ainsi une façade en terre crue, avec des ouvertures faisant office des baies climatiques à volets pare-soleil présentent le lieu au visiteur depuis l’extérieur. Il n’est pas inutile de souligner que ce projet au coût moyen prouve aussi qu'on peut construire de façon économique en matériaux locaux tout en proposant un bâtiment séduisant (moins de 2 millions de dirhams pour 500 m² ce qui équivaut à un peu moins de 200 000 euros).

|